Historical Geography Research >

River Course Transformation in the Luoyang Basin During the Han, Wei, Sui, and Tang Dynasties

Received date: 2023-03-20

Online published: 2024-04-18

In the Luoyang Basin during the Han, Wei, Sui, and Tang dynasties, the flow patterns of the Yi, Luo, Chan, and Jian rivers were closely related to their geological setting. The orientations of these rivers are predominantly determined by the underlying geological fault lines of the basin. The orientations of the Yi and Luo rivers are mainly determined by east-west and northeast-oriented fault lines, with the flow path of the Luo River primarily influenced by the Matun-Yanshi fault and the Yi River influenced by the Yiyang-Yanshi fault. Jian and Chan Rivers share simultaneous spatial similarities and transient transformation similarities, both following city site migrations, turning from being sectioned eastward during Han and Wei dynasties to falling back to the natural southward flow during Sui and Tang dynasties. Luo River exhibited a trend of continual northward transformation during Han, Wei, Sui, and Tang dynasties, while Yi River constantly extends eastward and southward. Over historical periods, the Yi and Luo rivers gradually separated north and south, with their confluence point shifting eastward. Unequal north-south subsidence and a northward tilt of the sedimentary center caused Luo River to migrate northward, while a central bulge and ‘two cut first base’complex fault depression caused Yi River to extend eastward and southward.

Yin Lingling , Luo Lijuan . River Course Transformation in the Luoyang Basin During the Han, Wei, Sui, and Tang Dynasties[J]. Historical Geography Research, 2024 , 44(1) : 1 -16 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20230083

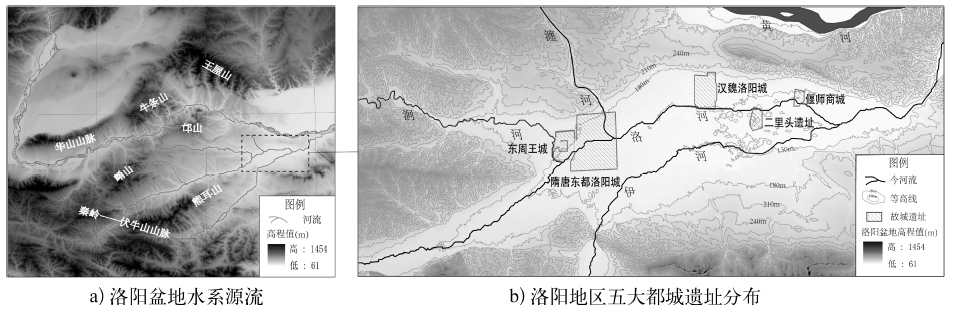

图1 洛阳盆地的水系与城址分布资料来源: 底图由中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn)下载的Srtm(Shuttle Radar Topography Mission)DEM高程数据经ArcGIS处理生成。 |

图4 从沉积厚度等值线看洛阳盆地的南北不等量沉降及洛河的北迁资料来源: 底图由SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)DEM高程数据经ArcGIS处理生成,来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn);沉积厚度等值线来源于檀玉娟等《噪声谱比法研究洛阳盆地的沉积层厚度》(《地质论评》2019年第A1期)中的数据。 |

图6 从冈阜类地名分布看“两堑夹一垒”地貌与伊洛二水南北分离的关系资料来源: 底图由中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn)下载的SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)DEM高程数据经ArcGIS处理生成;地名标注则天地图矢量注记为主,并参考考古发掘及影像资料加以佐证;影像来源为(1) 中国国家博物馆,洛阳市文物考古研究院《洛阳大遗址航空摄影考古》(文物出版社2017年版),(2) 杜金鹏、钱国祥主编《汉魏洛阳城遗址研究》(科学出版社2007年版,图版一“汉魏洛阳城遗址影像图”)。 |

图7 汉魏隋唐时期洛阳盆地的河道变迁与城市水系示意资料来源: 利用天地图和地理空间数据云中矢量注记与DEM数据,通过考古航拍影像、实测资料和锁眼地图进行校对,并使用ArcGIS与AI绘制。城内与城周运渠水系等资料主要依据中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城工作队《北魏洛阳外廓城和水道的勘查》(《考古》1993年第7期)、许天申《洛阳盆地古河道变迁初步研究》(《河南博物院落成暨河南省博物馆建馆70周年纪念论文集》,中州古籍出版社1998年版,第138—141页)、方孝廉《隋开通济渠与洛河改道》(《考古》1999年第1期)、李晓杰等《<水经·洛水注>校笺及水道与政区复原(上、下)》(《历史地理研究》2020年第3期、2021年第1期)。 |

/

| 〈 |

|

〉 |