清初,黄淮径流所携带泥沙在滨海一线沉积,受其影响部分出海口门被淤塞。《治河全书》载:

下河来水有四大源头,一从淤溪、溱潼由西溪车儿埠口;一从兴化得胜湖由唐子镇、戴家窑入丁溪双门闸;一从白涂河、车路河、串场河入草堰闸;一从兴化海沟河由白驹之南、北、中三闸入牛湾河也。其泄水四大海口曰射阳湖、曰新洋港、曰斗龙港、曰苦水洋也。①(①〔清〕张鹏翮: 《治河全书》卷八《下河图说》,王云、李泉主编: 《中国大运河历史文献集成》第5册,第233—234页。注: 明中期以来射阳湖即指射阳河。)

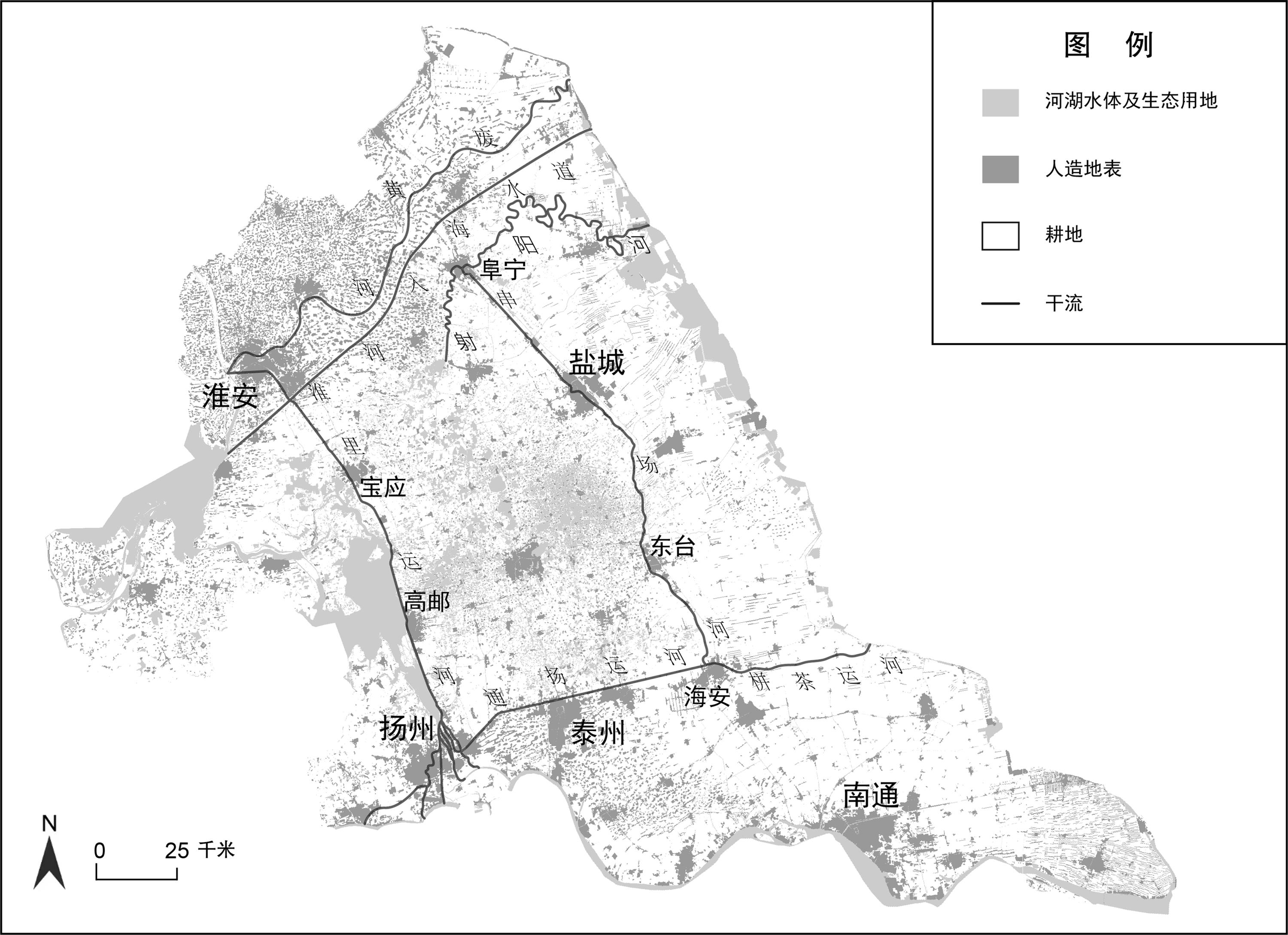

上述出海口门中,东台县车儿埠口在康熙年间已距海渐远,南下的部分泥沙经西洋水道沉积河口,原经苦水洋入海的客水转由盐城和阜宁县之斗龙港(东台、盐城界河)、新洋港、射阳湖等河道分泄归海。滨海三县的水环境大致以东台城(车儿埠口在城北)为节点,呈现出南旱北涝的特征。

东台县长期存在蓄源不足的困境,地方水利争端多围绕水源争夺展开。其境域内河流除降水补给外,基本仰赖西部孔家涵和南部徐家坝、杨冒河来水。孔家涵水流源自邵伯六闸,经江都仙女庙逶迤向北至兴化,再由兴化东流入东台,东台西乡农业借此灌溉。徐家坝水流源自江都金湾三闸,经芒稻河至仙女庙,东流过宜陵镇、泰州、姜堰镇、海安镇后,由富安场境入串场河。杨冒河水源有两支,一承接上河水源自海安徐家坝向东过牙桥、立发桥后,再东北折转入串场河;一承通州丰利场来水经过李家堡入串场河。①(①光绪《通州直隶州志》卷二《山川志》,清光绪二年刻本,第59—61页。)以上三处来源,都是淮水南下经里运河再向东北方向大迂回转入东台县。

串场河以南地势渐高,徐家坝和杨冒河南来之水常北趋直注,同样以此为源的上河流域为节制水源,常采取堵塞牙桥口、改闸置坝的措施,致使上、下河流域之间纠纷不断。②(②上、下河的分水岭大致在徐家坝一线,徐家坝以东、南高阜之地为上河,西北低矮之地为下河,大略以今通扬运河为界。)以如皋、通州为代表的上河州县坚持“堵塞节水”,以海安、富安为代表的下河场镇则坚持“开坝引流”③(③明代如皋为县,海安为镇,富安、东台为场,都属于泰州。清雍正二年,通州升为直隶州,如皋属之。)。前者以牙桥“利害皋邑先受之,然据通之上源,此处一泄则运盐、串场、市濠诸河皆无来水,而涸可立待矣” ④(④乾隆《直隶通州志》卷三《山川志》,清乾隆二十年刻本,第15页。)。后者认为“自牙桥闭塞则长、淮断隔,别无支河可通。惟寄命于下河如线之带水而已。况此缓弱之水又一泄而尽,数年以来则陆海扬尘,运盐通津且轮蹄相错矣” ⑤(⑤崇祯《泰州志》卷三《赋役志》,明崇祯刻本,第35页。)。在此过程中,无论是官商还是普通百姓都本着地方利益为出发点参与其中,民间反复出现决坝和堵口的现象。

乾隆十七年(1752),富安场商吴显隆等呈请将徐家坝改设为闸,并在坝东侧私开新涵洞。故此,上、下河州县再次围绕牙桥、徐家坝开闭一事展开争论,两方各执其词,难以定论,最终由“巡抚庄有恭亲勘牙桥,并檄泰州知州会同如皋县知县陈琨堵塞坝东涵洞” ⑥(⑥光绪《通州直隶州志》卷二《山川志》,第73页。),并勒石永禁。至此,上河、下河彻底隔绝。

由此,自金湾三闸和邵伯六闸逶迤东注的水源成为县境唯一稳定的补给,域内的水利布局不得不做出调整。东台县开始侧重于向西拓宽和浚深河道,以便扩大各主支系河流的承接量和容蓄量,主要包括溱潼河、大尖河、十八里河等,但这也为日后西水漫溢成灾埋下了隐患。⑦(⑦徐应桃: 《清代里下河滨海地区的水环境变化和围田筑圩的行政运作——以<东台县富安场安澜圩堤修筑史料>为中心》,《农业考古》2024年第1期。)

嘉道时期,随着湖运东注排水量增加,东台县的旱涝局面开始转变。现存府、县志(稿)对该时段内洪涝灾害的记载较为模糊,但东台市档案馆藏《东台县富安场安澜圩堤修筑史料》详细记载了道光十三至十九年(1833—1839)富安场安澜圩的兴修和保筑,直接反映了县境洪灾的情状。档案有记,“(富安)场境乃属下游之区,南连泰邑,每遭西水之灾;东接范堤,更被海潮之患。农田淹没,籽种无收,或流离失所,或路宿蓬栖。总田叠遭西水,范堤冲汰,以致河身淤浅” ①(①《道光十三年正月廿六日监生何顺亲呈倡首兴挑以济田畴文》,《东台县富安场安澜圩堤修筑史料》,东台市档案馆藏,档案编号: 0009-0000-001-0031,第1页。),这表明洪水已经波及县境地势较高的地方。结合刊印于嘉庆二十二年(1817)的《东台县志》,西水东注为涝的记载鲜有,记“涝之灾犹少,旱之灾实多” ②(②嘉庆《东台县志》卷一○《水利上》,清嘉庆二十二年刻本,第17页。)。故可推论,东台县在嘉道时受归海坝开启影响,逐渐出现客水过境为灾的状况,道光中后期尤为明显。

盐城地处滨海三县之中,较之南侧东台地势低,较之北侧阜宁射阳河出海里程近,归海泄水的“优势”成为下河水利浚治的重点,县境内河网体系为适应治河全局发生调整,原先拒绝开海口时的担忧也变成了现实——涝灾和潮灾交替侵扰着整个县境。

西水经盐城入海有两支,一支由南部汇入串场河北行到县城南门外再东行至石鿎口,由石鿎闸引河导入新洋港归海;一支由西部汇入新官河,东行至县城西门外登瀛桥附近再东北行至天妃口,由天妃闸引河导入新洋港。新官河除经天妃口入海,还可在登瀛桥附近分支沿着南城河注入串场河,再由石鿎口转入新洋港。至此,盐城县除旧有城河外,泄水河流又在外部增构了一圈“四水围城”的环流,这无疑增加了盐城泄水的压力和遭受涝灾的频率。

空间距离上,南部经串场河入石鿎口的归海通道对里下河南部州县泄洪起着逐级分泄的作用,西部新官河泄水通道对高邮、宝应、兴化等腹部州县而言更为便捷,两支径流汇聚后持续冲蚀入海河床,为盐城带来潮侵隐患。

康熙二十六年(1687)孙在丰监修下河工程,挑浚新官河,河道“深阔宣畅,通流直达新洋港入海,七邑淹没之田俱从此节次升涸,变湖泊为阡陌” ③(③ 光绪《盐城县志》卷三《河渠志》,第2页。)。串场河和新官河经石鿎、天妃口后俱入新洋港,南北汇入的径流逐年冲刷新洋港河身,河道变深,河面增阔。这对泄水而言自是一本万利,但一遇内河径流不足以对冲海潮时,咸水易倒灌入境直逼县城,甚至上溯至兴化境内河道。据记载康熙年间新洋港“面阔四丈,底深一丈”,至光绪年间“港面阔十五六丈至二三十丈,底深二丈或三丈”④(④ 光绪《盐城县志》卷三《河渠志》,第2页。)。雍正二年(1724)盐城发生特大潮灾,“卤潮骤涨,及二十日潮头汹涌直撼城脚”,乾隆六年(1741)、乾隆十二年、嘉庆四年(1799)等年间亦有海潮沿新洋港直趋西进倒灌入灶、民田地的记载⑤(⑤光绪《盐城县志》卷一七《杂类志》,第10—11页。),朝廷为此专门在天妃、石鿎等口改建闸坝,并设置闸官调控西水东注归海,视潮量启闭闸坝。总体而言,在黄河未改道之前,盐城县境洪涝灾害多于潮灾。

明清以来,阜宁县长期作为黄、淮、湖、运分注归海的通道,水环境变化最为复杂。明中以降,黄淮治水受潘季驯“海口潮汐之所从往来也,随浚随淤,何可浚,惟导河归之海则以水治水,导河即浚海之策” ⑥(⑥〔清〕朱鈜辑: 《河漕备考》卷三《历代治河考》,王云、李泉主编: 《中国大运河历史文献集成》第6册,第423页。)的影响,阜宁县境水利侧重于北部黄、淮归海大堤筑固,用以束水出海。短期内束水携沙入海可见成效,但随着近岸泥沙淤垫,河口出水不畅,时常上壅下溃。

明万历年间,总河杨一魁提出“分黄导淮”之议,这一定程度上缓解了洪泽湖及明祖陵周边州县的水患压力,但在入江和入海的政策执行上未能平息黄、淮下游的水患。时人言,“自近日分黄导淮之役兴而河患复剧矣”,合流归槽刷沙的治河理念为治水主流,“盖河流一分,正流遂缓,不能刷沙,一患也;沙土既积,水势不顺,水不归槽,二患也;下流既塞,上流随处决裂,中州为渊,三患也” ①(①〔明〕朱国达辑: 《地图综要·外卷》,明末朗润堂刻本,第101页。)。分黄导淮后,下游决溢不断,阜宁县受灾严重,“天启初元,山阳里外河连决十余处,庙湾汇为巨浸”“崇祯四年,河决新沟、建义(建仪)、苏家觜(苏家嘴),至七年三月始获筑塞,庙湾之民荡析流亡转死沟壑,何其惨也” ②(②光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第8—9页。)。此时黄、淮大堤的决口主要集中在童家营、苏家嘴一带。

如前文所述,康熙年间开始着重下河一带河道疏浚和出海河道的挑挖,黄、淮及射阳河下游的整治主要包括: 固堤守坝、接筑海口、浚深河道。固堤守坝和接筑海口是靳辅治河的主体举措,其目的是黄、淮能顺利携沙出海,在这个过程中还包括挑挖引河借水攻沙以及通过减水坝来缓解大堤的承压。

束堤后,河流携沙归海促使云梯关外岸线推进速度加快,“自靳文襄公河工底绩,云梯关外淤沙入海渐涨渐远,相距二百余里” ③(③光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第16页。)。若依照靳辅的治河策略,关外新淤之地需继续接筑海口以便黄、淮畅流,否则旧堤之外黄、淮溢散易导致出口壅高。但后任总河董安国未依该策施行,而是在云梯关下开挖引河导水入灌河出海,干流再次壅塞溃决,横流散漫,朝廷不得不再次疏浚串场河、射阳河等河道将积水由县境南部导出归海。有鉴于此,继任河臣基本沿用靳辅治河方案,并将西、南部支系河道浚深,用以分泄,黄、淮阜宁段水患开始减少。

雍乾年间,黄、淮阜宁段再次面临溃决的问题,决口点由原先西北侧的童家营、苏家嘴等地转移至东北侧的陈家浦一带。

黄、淮下游在18世纪前半叶受风暴潮影响频次较高④(④王丽萌、张福青: 《最近2000年江苏沿海风暴潮灾害的特征》,《灾害学》1997年第4期。),陈家浦一带决溢受海潮顶托壅水影响显著。据记载,“雍正二年七月十九日,海口水激庙湾亭场,人畜同漂没”“(雍正)十年秋七月既望,大风,海潮溢,淹没无算”“(乾隆四年)夏连雨,海潮暴涨”“(乾隆)十年七月,河决县境陈家浦”“(乾隆)十二年秋七月,海潮溢”“(乾隆)十四年秋,大雨,湖海交涨,田禾没”“(乾隆二十年)秋七月十四五日,大风,海潮暴涌,漂溺民畜”“(乾隆)二十四年秋八月,海潮大上” ⑤(⑤民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,民国二十三年铅刊本,第3—4页。)。该时段内,总河齐苏勒和南河督臣嵇曾筠继续接筑海口大堤和越堤束水、抵潮,用犁船、混江龙疏浚海口,并清苇荡营置堡房维护近岸堤防。

至高晋总理河漕之际,河务政策发生变化。其认为云梯关外“俱芦苇荡地,离海甚近……旧制本无堤岸,因一望平滩水势易于散漫,曾设卑矮土堤约拦水势,与云梯关内紧要堤工形势迥别。每年汛水长发,海潮倒漾出槽,漫滩内外皆水,无关紧要,自不应与水争地,无事生工” ⑥(⑥《南河成案》卷一七“筹办陈家浦、五套下游情形”,王云、李泉主编: 《中国大运河历史文献集成》第53册,第5页。),并在关外立碑永废修守。云梯关外下游尾闾漫溢之患就此埋下,上壅下溃的局面又开始出现。

嘉庆时期,黄、淮和射阳河下游河槽升高,河形坐湾,水患再次加剧,海口修治政策重新启用。除束浚之外,开始着重于切滩挑河,治河取得一定成功,“两江督臣百龄使之尽塞决口,大挑正河,普加大堤接筑,云梯关外长堤设官修守,河乃复治” ①(①光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第27页。)。迨至黎世序任时,“海口通畅,河底刷深,涨水得以应手操纵,即时消落,此乃河工极治之时” ②(②光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第31页。)。

复杂且冗长的水网浚治需要庞大的资金支持,康熙时期据靳辅预算278万余两,乾隆时期白钟山主理时则需用银390余万两,至道光年间南河办理减坝及堰圩工程需要637万两。③(③《清高宗实录》卷二四一“乾隆十年五月辛卯”条,《清实录》第12册,中华书局1985年版,第104页;《清宣宗实录》卷一二二“道光七年七月乙丑”条,《清实录》第34册,中华书局1986年版,第1047页。)资金之外,还需数万甚至几十万的民工投入,政府财政难以支撑不断延长、淤高的入海河道、大堤及旁支河流的河工费用。河臣及地方官员面对日益复杂的水利问题,不得不采取“短视”做法——开减水坝。这一举措也招致诟病:

……然襄勤公不能坚持初见,遇盛涨辄减黄、减清,又罢束水对坝,河湖渐淤。清水弱,黄倒灌清口,则于漕艘过竣堵御黄坝,淮水日壅。道光纪元后,清、安、山、阜之间河长数百里,汛水至,水平堤,中泓无溜。襄勤忧劳薨于位,张文浩继督南河,缓堵御黄坝,又缓启山、盱减水坝,西风暴作,湖决十三堡,黄蹑其后,于是湖涸黄淤,运河亦塞。下河昏垫,漕舶不能通,海防厅以上河身复又壅淤,河事益坏。④(④光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第32页。)

诚言,道光之后黄、淮入海河道及各支河均淤浅,督河治理议案纷杂,耗资虽大,治理效果不显。原本黄、淮并流入海的河道成为专门泄黄通道,这导致清口淤塞严重,洪泽湖湖底垫高,淮、湖、运受水压力增大,归海坝频频开启,阜宁县境水患分布和水利中心转移至西南和南部地势低洼的射阳河一线。

咸丰五年(1855)黄河改道,湖、运排水频率和排水量较嘉道时减少,整个里下河水患趋于缓和。据统计,咸丰五年至民国二十七年(1938),归海坝开启14次,车逻坝为先,南关坝、新坝次之。⑤(⑤朱偰编: 《中国运河史料选辑》,江苏人民出版社2017年版,第216页。)相较于腹部州县而言,滨海三县的涝灾受患面积较小,主要集中在串场河以西地势较低地带。西水东注的地表径流减少后,近海沉积作用减弱并转为潮侵,潮灾和旱灾成为滨海县域的主要自然灾害。

光绪末年盐城知县刘崇照对明清以来盐城水环境变化和灾害类型转变做了总结:

自万历初迄国朝咸丰间,此三百年中大抵水灾多而旱灾少,滔天洚洞之水或逾六七载而不退,至旱魃虽极为虐,不能逾三年之久。迨咸丰乙卯黄河北徙,淮水虽未复神禹故道,然已安流入扬子江。自同治丙寅决清水潭后,不为灾者,近三十年。下河惴惴之忧又不在水溢而在旱干矣……至康熙七年,石鿎、天妃两口俱启,新官河继浚,盐邑东南之水皆由串场河下石鿎口入海,西南之水皆汇于新官河下天妃口入海,东南之水无复有西北流入射阳湖者,盖二百数十年于兹矣。迨光绪十九年邑之诸绅士以海水岁岁浸灌,农田胥荒,库藏支绌,修闸无期,不得已牒于淮扬谢观察筑堰代闸,殚心竭力,三堰底成。石鿎、天妃三河口同时杜塞,至是而邑中之水不获下新洋港,皆由东南而西北趋射阳湖入海,与康熙七年以前之河道大同。①(①光绪《盐城县志》卷三《河渠志》,第29—30页。)

可见,第一,万历初年海口开浚之后随即堵塞,“水灾多而旱灾少”的实际范围应在康熙二十三年至咸丰五年。第二,咸丰乙卯年(1855)后,旱涝局面开始转变,即忧旱不忧涝。第三,黄河北徙之后,潮灾频率远高于其他灾害类型,中央和地方财力不足以支撑相关御潮工程的实施,不得已在光绪十九年(1893)封堵海口。此后,西水东注网络重新调整,盐城天妃、石鿎的泄水职能和压力转移至北部阜宁县射阳河。

下河滨海县域中以阜宁县近岸潮侵最强,滨海一线出现大面积坍岸。黄河北徙后,黄河携带的沙源枯竭,原先的三角洲不再淤涨,水下三角洲与岸滩在海洋动力作用下强烈后退,主要表现为水下三角洲大面积的冲蚀和岸线的夷平。②(②杨东方、高振会编著: 《数学模型在生态学的应用及研究4》,海洋出版社2009年版,第69页。)“清初云梯关外淮河口已移下一百二十里,往时海滨父老言更历百年,可策马行海底直上云台山。今则黄河久徙,凡遇一二日狂风巨浪,海岸必剥蚀丈许。计一岁中,至少须削去三四十丈。” ③(③民国《阜宁县新志》卷二《地理志》,第4页。)尽管光绪年间盐城关闭海口后串场河分泄的径流可以补给射阳河,但这种助力微乎其微。废黄河口和射阳河口开始被侵蚀,之前泄水的口门成为咸潮上溯的要径。同时,日渐淤塞的河道难以储蓄水源,已经壅垫增高的西北部水源短缺。

传统的“惧水”观念因潮、旱灾增加产生改变,明季以来形成的“西水过境必成涝”的担忧转为“盼岁开高邮一、二坝以益水源”的渴求。光绪《阜宁县志》载:

倘雨泽愆期,内河浅涩,则海水乘潮内灌。道光以前,惟大旱遘之。咸丰初年,洪泽湖礼河旁泄,适当黄河北徙,全漕海运,置洪泽湖潴于不问,高邮、邵伯诸湖又未经潴蓄。于是春夏之交,运源浅涩,下河稻田车戽孔棘,海潮辄有进无退,卤气所及秧槁苗焦,膏腴化为斥卤。县治以东,几于岁岁苦之,斥卤之田非活水久浸不能回甘,转盼岁开高邮一、二坝以益水源而不可得也。④(④光绪《阜宁县志》卷四《川渎下》,第28页。)

然而,黄河北归后,里下河水利荒怠,河道淤塞,腹部州县内也存在着留蓄济灌的问题,因此阜宁县对西水“求而不可得”。光绪九年(1883)“阜宁人以导淮议起,请于八滩、东坎、羊寨等处建闸,引淮入射阳河御潮” ⑤(⑤武同举: 《淮系年表全编》,中国水利史典编委会编: 《中国水利史典·淮河卷一》,中国水利水电出版社2015年版,第766页。),其目的是在导淮计划上由南岸引水入射阳河抵御潮侵,兼济灌溉,然未果。

尽管在黄河北徙之后潮灾和旱灾成为下河滨海县域的主要灾害类型,但不意味县境洪涝灾害的根绝。相反,黄患解除之后淮水成为洪涝灾害的致灾因子。经年累月的泥沙沉积使县境河流旱时蓄水不足,涝时泄水不畅。在强大的波浪和潮流动力作用下,咸潮沿着入海河道浸灌,并一定程度上阻遏了排水。

相较盐城、阜宁旱灾和潮灾的水环境变化,东台县则又面临嘉道之前蓄源不足的困境。民间常私开串场河闸坝以济灌溉,光绪《东台县志稿》载:“此坝一开,其害有三,不利盐课,不利银漕,不利通场……两岸皆系民田,坝开则蓄水无存,禾苗干涸,银漕缺矣……伏望留心民社者,永久固禁,阖场戴德。” ①(①光绪《东台县志稿》卷一《水利》,清光绪十七年修抄本,第3页。)