清代前期山西省的荒地数字与垦荒进程新探

|

张力,男,1992年生,山西芮城人,博士,山西大学中国社会史研究中心讲师,主要从事历史人文地理与区域社会史研究。 |

收稿日期: 2022-04-03

网络出版日期: 2024-04-18

基金资助

国家社会科学基金重大项目“中国地籍管理史研究”(23&ZD251)

A New Exploration of the Wasteland Number and the Reclamation Process in Shanxi in the Early Qing Dynasty

Received date: 2022-04-03

Online published: 2024-04-18

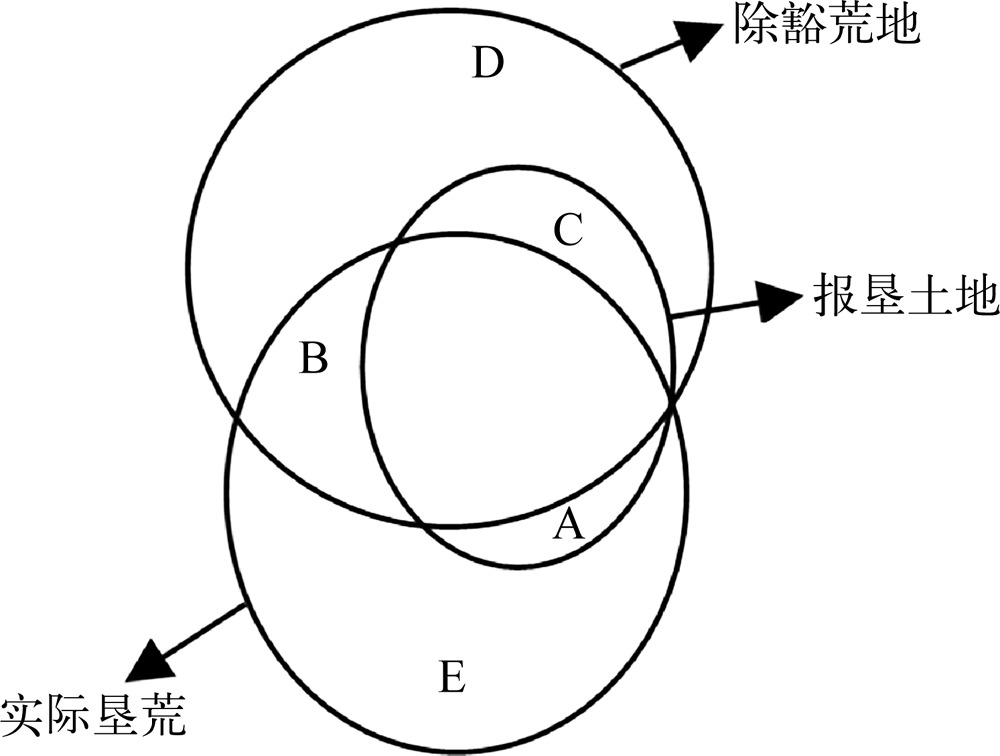

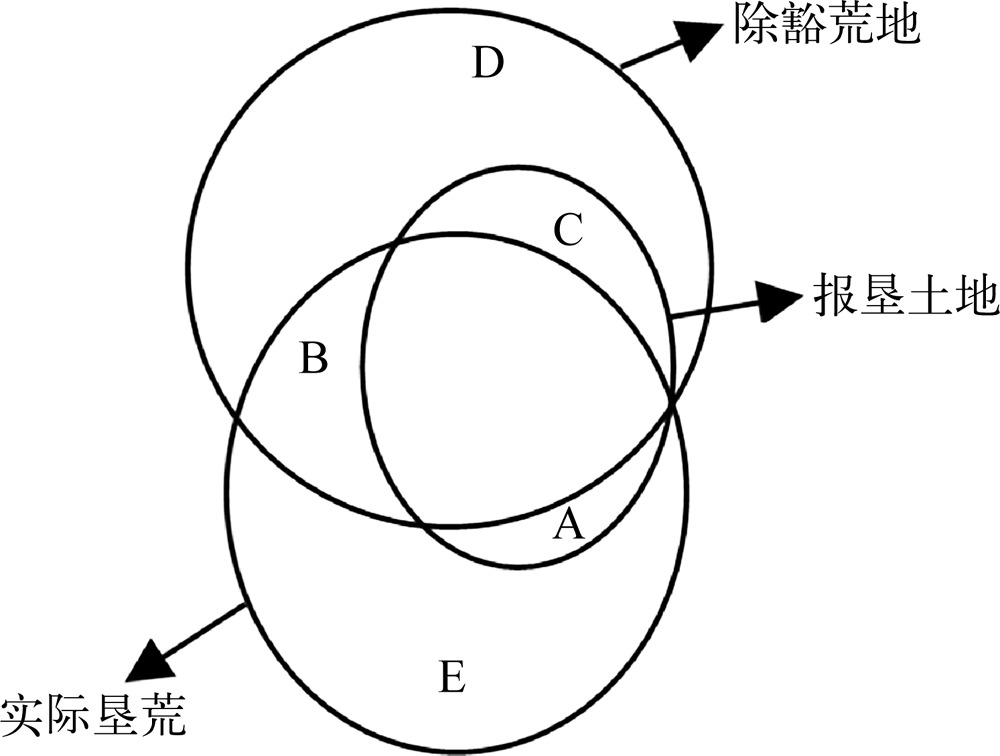

清初确定以万历原额为准的定赋原则后,各地田赋重整中通过“剔荒征熟”形成大量荒地数字。通过对清初山西省的考察可见,这些数字主要指土地原额中的除豁荒地,受除豁政策影响,其中包含部分明中期以后形成的不堪耕种荒地,但不含大量明末清初形成的易垦抛荒地,在无主有主的分类处理和前后相继的清查除豁中,形成了滞后性、层累性和系统性缺失特征。清前期垦荒进程中,这些荒地数字是统治者判断垦荒情形的重要依据,报垦也以荒地数字为基础展开。因此,尽管雍正以前山西报垦情形不佳,实际的荒地垦复进程应比报垦数字反映的情况开始更早、规模更大、完成更快,其空间发展过程也与报垦反映情况有所差异。

张力 . 清代前期山西省的荒地数字与垦荒进程新探[J]. 历史地理研究, 2024 , 44(1) : 83 -96 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20220113

After the principle of setting taxes based on the original amount of Wanli was determined in the early Qing Dynasty, a large number of wasteland figures were formed through “removing wasteland and collecting reclaimed land”(Ti Huang Zheng Shu). Through the investigation of Shanxi Province in the early Qing Dynasty, it can be seen that the number of wasteland mainly refers to the excluded wasteland in the original land amount. In the process of wasteland classification and successive census, the numbers showed characteristics of delay, stratification and systematic missing. Under the influence of the policy of exemption, on the one hand, it included some uncultivated or wasteland difficult to cultivate formed in the middle and late Ming Dynasty, on the other hand, it did not include a large number of easily reclaimed wasteland formed in the late Ming Dynasty and early Qing Dynasty. In the reclamation process in early Qing Dynasty, these wasteland number became an important basis for the rulers to judge the reclamation situation and the starting point of reclamation. Therefore, although the situation of reclamation in Shanxi was not good before Yongzheng’s era, the actual reclamation process of wasteland started earlier, was larger in scale and completed faster than that was reflected in the reclamation figures, and it’s different in terms of spatial process.

Key words: Early Qing Dynasty; wasteland number; reclamation process; Shanxi Province

表1 清初山西各地荒地除豁情况 |

| 年 份 | 地区 | 州县卫所 | 数额/顷 |

|---|---|---|---|

| 顺治四年 | 50 | 宁乡县、乡宁县、平陆县、垣曲县、沁水县、石楼县、稷山县、吉州、永宁州、闻喜县、忻州、万泉县、凤台县、崞县、阳城县、临汾县、屯留县、岳阳县、孝义县、浮山县、荣河县、隰州、定襄县、安邑县、蒲县、陵川县、太平县、阳曲县、绛州、永和县、代州、赵城县、临县、临晋县、芮城县、霍州、灵石县、大宁县、繁峙县、汾西县、岢岚州、潞城县、榆社县、翼城县、猗氏县、平定州、乐平县、榆次县、祁县、平顺县 | 44726.42 |

| 顺治五年 | 12 | 大同县、应州、怀仁县、浑源州、山阴县、朔州、马邑县、灵丘县、平鲁卫、阳高卫、天镇卫、广灵县 | 19874.86 |

| 顺治六年 | 2 | 左云卫、浑源州 | 1893.30 |

| 顺治八年 | 3 | 大同县、浑源州、朔州 | 15265.43 |

| 顺治九年 | 11 | 代州、岳阳县、静乐县、沁水县、定襄县、五台县、岚县、闻喜县、平陆县、兴县、蒲县 | 3792.37 |

| 顺治十年 | 2 | 平定州、夏县 | 2079.30 |

| 顺治十二年 | 5 | 永和县、天镇卫、岳阳县、阳高卫、平鲁卫 | 4280.58 |

| 顺治十三年 | 6 | 灵丘县、广灵县、山阴县、大宁县、永宁州、吉州 | 7565.66 |

| 顺治十四年 | 48 | 垣曲县、武乡县、和顺县、繁峙县、沁州、静乐县、五台县、代州、屯留县、汾西县、安邑县、岢岚州、榆社县、万泉县、阳城县、沁源县、黎城县、潞城县、忻州、隰州、蒲县、浮山县、平陆县、阳曲县、猗氏县、襄垣县、崞县、辽州、定襄县、岚县、霍州、祁县、文水县、绛县、乐平县、荣河县、永和县、盂县、徐沟县、榆次县、永济县、太原县、吉州、夏县、临汾县、洪洞县、灵石县、平遥县 | 35254.12②(②按:此数字与白如梅题报的三万八千五百一十八顷八十八亩零有所不同,白如梅题报的数字是层累的结果,包含了此前题报除豁但仍未开垦的数字。) |

| 顺治十八年 | 5 | 应州、阳高卫、马邑县、天镇卫、右玉卫 | 5028.99 |

资料来源: 雍正《山西省赋役全书》,雍正十二年本。 |

/

| 〈 |

|

〉 |