肆州长城考古遗迹的发现与“肆州北山”的定位为肆州长城的研究,特别是长城西端马陵戍的地理位置判定提供了新的契机。对于肆州长城走向的判定,马陵戍地理位置的考证十分重要。据顾祖禹《读史方舆纪要》载:“马陵戍,在(静乐)县北。”②(②〔清〕顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷四〇《山西二》,中华书局2005年版,第1835页。)此观点影响极大,1931年王国良《中国长城沿革考》依据顾氏记载,指出肆州长城西端马陵戍在今山西静乐县。③(③王国良:《中国长城沿革考》,商务印书馆1931年版,第43页。罗哲文、景爱、朱大渭等亦持马陵戍在今山西静乐县的观点,参见罗哲文:《长城》,清华大学出版社2008年版,第59页;景爱:《中国长城史》,上海人民出版社2006年版,第224页;朱大渭:《北朝历代建置长城及其军事战略地位》,《中国史研究》2006年第2期。)《读史方舆纪要》以明代两京十三司及所属府州县为纲,对其建置沿革、道里方位、城邑布局、自然山川形势等详加考论,但其所载静乐县是明后期至清初的行政建置,与今静乐县辖区或不一致。1979年,李文信结合东魏肆州辖境,认为马陵戍在忻州市静乐县北的汾水源头。④(④李文信:《中国北部长城沿革考(下)》,《社会科学辑刊》1979年第2期。按:该文将汾水源头定在静乐县的说法有误,汾水源头应在宁武县东寨镇雷鸣寺泉,参见山西省水利厅编纂:《汾河志》,山西人民出版社2006年版,第2页。)1994年,艾冲提出与诸家不同的观点,以高欢多次巡幸的天池为参照点,认为马陵戍不在今静乐县,而在今五寨县东部山上。⑤(⑤艾冲:《北朝诸国长城新考》,中国长城学会编:《长城国际学术研讨会论文集》,第137页。)五寨县东部的山岭应指芦芽山。赵杰考虑到宁武县苗庄古城战略地位重要,认为该古城为马陵戍所在。⑥(⑥赵杰:《山西早期长城研究》,山西大学博士学位论文,2014年,第104页。笔者认为苗庄古城不是马陵戍,而是北朝楼烦关故址。)翟飞依据《读史方舆纪要》的记载,探明了明清时期静乐县辖境,参照明清静乐县北部地形地貌,同时结合山西省文物考古调查资料,推断马陵戍在今五寨县南部的荷叶坪。⑦(⑦翟飞:《北朝时期北疆地带边防设施的考古学研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2019年,第101—102页。)综上,前辈学者关于马陵戍地望诸说虽失之于笼统,但仍为该问题的破解提供了重要线索。

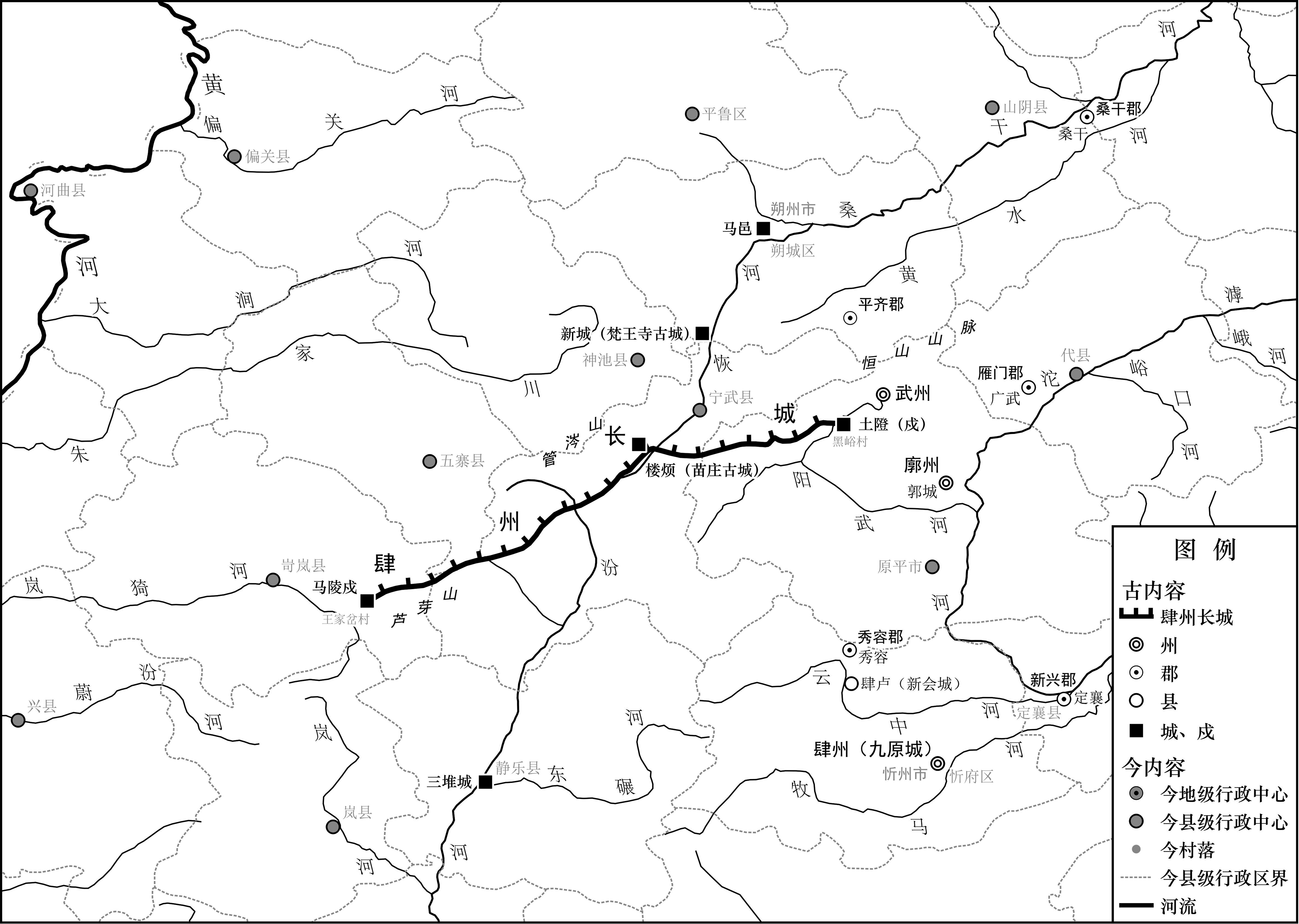

有赖于肆州长城考古调查的深入,笔者综合多种文献对马陵戍重作考订,进而判定肆州长城的走向。首先是马陵戍的地望。山西省文物局长城调查组在今宁武县、原平市实地勘查,将肆州长城遗址最西(南)端判定在宁武县榆庄乡(余庄乡)的榆树坪。⑧(⑧山西省文物局长城调查组:《东魏肆州长城》,《文物世界》2001年第3期。)榆树坪,属管涔山系。管涔山跨越宁武、五寨和岢岚等县,其走向自榆树坪继续向西南延伸至荷叶坪。荷叶坪是管涔山的最高峰,其南麓在岚漪河上游东川河北岸,是“肆州北山”的最西(南)端。与此对应,肆州长城遗迹亦沿“肆州北山”,即管涔山山脊盘亘交错,由榆树坪蜿蜒而上,经黄草梁、芦芽山至荷叶坪。考古工作者在荷叶坪发现肆州长城遗迹接连向西延伸进入岢岚县,经黄土坡、正虎沟,止于王家岔乡王家岔村东北约50米的山梁。①(①国家文物局主编、山西省文物局编制:《中国文物地图集·山西分册》中册,第655页。)王家岔乡王家岔村亦位于岚漪河上游东川河北岸、荷叶坪(管涔山)南麓,也是“肆州北山”最西(南)端。因此,透过肆州长城的遗迹分布、管涔山系的走向及王家岔乡王家岔村的地理方位推断,肆州长城的最西端马陵戍在王家岔乡王家岔村一带。

其次是马陵戍的形态。《资治通鉴》胡注“马陵,盖东魏置戍之地”②(②《资治通鉴》卷一五八《梁纪十四》“梁武帝大同九年十一月”条,第4920页。),所言不误。马陵戍是东魏在肆州长城西端构筑的军事要地,也是重要的屯兵之处。据考古调查,王家岔段长城由规整的片石垒砌,长约2千米,西与岚漪镇窑子坡段长城相接,东向正虎沟、黄土坡方向延伸。这段长城保存最完整处高约4米,底宽4米,顶宽2.2米。长城两侧墙面上有7—8排方形椽孔,呈梅花点排列,孔距0.35米,排距0.35—0.4米,椽孔边长约0.15米,一些椽孔内部还残存朽木杆。③(③国家文物局主编、山西省文物局编制:《中国文物地图集·山西分册》中册,第655页。)这些证据表明长城之上应曾建有高大军事设施。此外,王家岔部分地段还发现残高0.4—0.75米、顶宽0.75米的女墙痕迹。④(④国家文物局主编、山西省文物局编制:《中国文物地图集·山西分册》中册,第655页。)长城墙顶构筑有女墙,可以作为战斗掩体,也可以用于观察敌情,是肆州长城防御体系中主要的攻防设施之一。这些特征均表明王家岔段长城具有重要军事地位。肆州长城遵循“因地形,用制险塞”原则设计、施工,从长城墙体布局到“戍堡”“城障”选址,无一打破此原则。⑤(⑤“因地形,用制险塞”出自《史记》,参见《史记》卷八八《蒙恬列传》,中华书局2006年版,第2565页;董耀会:《以险制塞——长城修建的空间原则》,《中国文物报》2016年4月8日,第3版。)而马陵戍通过选择在王家岔村东北这一易守难攻的山梁上修建高大、坚固且连续的长城墙体强化自然险阻,加强军事防御能力。

此段遗迹在王家岔村西转向西北后,经北沟村西南、岚漪镇红眼沟村南、武家沟村南、高家沟村南等地与窑子坡段长城接连。⑥(⑥赵杰:《山西早期长城研究》,山西大学博士学位论文,2014年,第144页。)王家岔段以西的长城遗迹应是北齐构筑的内长城或隋朝修缮的长城遗址⑦(⑦艾冲:《中国古长城新探》,第69页。),这也为考古发掘所证实。2007年,岢岚县大庙沟村农民在犁地时发现一方隋朝构筑长城的刻石,该刻石保存较完整,长41厘米、宽21厘米、厚9厘米,上刻“开皇十九年七月一日檗州元氏县王□黎长口领丁卅人筑长城廾步一尺西至□□□□□□”,文字竖写,刻有方格。⑧(⑧文宣:《山西岢岚县发现隋朝筑长城刻石》,《中国文物报》2009年9月18日,第2版。)大庙沟村位于窑子坡西边,长城遗迹在村南。该刻石表明,隋代曾对东魏、北齐长城进行了重新修缮与利用。

再次是马陵戍的地缘价值。在王家岔村构筑马陵戍,以居高临下之态势扼守岚漪河谷道,这在晋北交通格局中有重要意义。《读史方舆纪要》载,岚漪河“在(岢岚)州城西南。源出州东五十里黄道川北之分水岭,经乏马岭西,与舟道沟水合流,又西南合巨麓岭水,西流经兴县界入大河”⑨(⑨〔清〕顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷四〇《山西二》,第1863页。)。顾氏所论岚漪河源头及其流域水道分布与今无异,该河自岢岚州(治今岢岚县城)上游有三条支流,分别是舟道沟水(今北川河)、黄道川(今东川河)和巨麓岭水(今南川河)。其中黄道川(今东川河,又称“东口子河”)是巨麓岭(今万松岭或松子岭,在今岢岚县南大涧乡一带)与肆州北山(今荷叶坪)的分水岭,也是东魏时期肆州的西界。

汾州在肆州(北山)西南面,治西河(今山西汾阳),东北以东川河为界与肆州相邻。①(①谭其骧将汾州北界画至偏关河,致使汾州辖域过于狭长。依比例尺计算,汾州南北竟长达430千米,而东西仅120千米,这样的辖域恐不确。参见谭其骧主编:《中国历史地图集》第4册《东晋十六国·南北朝时期》“并、肆、恒、朔等州”,第52页。)北朝时期汾州地域稽胡人口众多,他们恃险而居,常常招诱编户汉民逃亡其地,甚至截断交通道路,骚扰邻近州郡,威胁东魏、北齐统治。②(②早在北魏时期,汾河流域及吕梁山区已有稽胡(山胡)记载。北魏、东魏与北齐时期,汾、肆二州的稽胡又称为“汾胡”“山胡”“河西胡”等。相关研究参见唐长孺:《魏晋杂胡考》,《魏晋南北朝史论丛》,商务印书馆2010年版,第437页;林幹:《稽胡(山胡)略考》,《社会科学战线》1984年第1期;严耕望:《佛藏所见之稽胡地理分布区》,《大陆杂志》1986年第4期;田毅、王杰瑜:《南北朝时期吕梁山区的稽胡叛乱与行政区划变迁》,《山西档案》2015年第6期;刘莹:《北朝稽胡的“统一”》,《唐研究》第26卷,北京大学出版社2021年版,第119—150页;谢守华:《隋唐之际稽胡族群的地域结构与政治动向》,杜文玉主编:《唐史论丛》第34辑,三秦出版社2022年版,第83—98页。)史载,北魏“汾州山胡旧多劫掠,自(元)徽为郡,群胡自相戒,勿得侵扰邻州。汾、肆之人多来诣徽投诉,愿得口判”③(③《北史》卷一八《拓跋徽传》,中华书局1974年版,第673页。)。北魏后期汾州稽胡叛乱频发。据《魏书·尔朱荣传》载:“内附叛胡乞、步落坚胡刘阿如等作乱瓜肆,敕勒北列步若反于沃阳,荣并灭之。”④(④《魏书》卷七四《尔朱荣传》,第1645页。)唐长孺发现,这条引文中“乞”字下有脱文,“瓜”字亦疑有误,或为“汾”字。⑤(⑤步落坚,即步落稽,简称“稽胡”,又称“山胡”,参见唐长孺:《魏晋杂胡考》,《魏晋南北朝史论丛》,商务印书馆2010年版,第437页。)可从。又据《北史·韦孝宽传》,“汾州之北,离石以南,悉是生胡,抄掠居人,阻断河路”⑥(⑥《北史》卷六四《韦孝宽传》,第2263页。)。稽胡实际分布范围并不局限于“汾州之北,离石之南”的狭小空间里,邻近的肆州亦存在其族群的活动轨迹。北魏孝昌年间(525—527)刘蠡升在云阳谷自称天子,致使“汾、晋之间,略无宁岁”⑦(⑦《周书》卷四九《稽胡传》,中华书局1971年版,第897页。云阳谷,在今吕梁山脉的山胡之地内,参见马长寿:《北狄与匈奴》,广西师范大学出版社2006年版,第134页;罗新:《新见北齐薛丰洛墓志考释》,《王化与山险:中古边裔论集》,北京大学出版社2019年版,第375页。)。东魏建立后,高欢在天平二年(535)讨平刘蠡升。

值得注意,刘蠡升自称天子时肆州“秀容人五千户叛应山胡,复以市贵为行台,统诸军讨平之”⑧(⑧《北齐书》卷一九《高市贵传》,中华书局1972年版,第254页。)。肆州秀容在今山西忻州西北,此处五千户人响应的“山胡”应指刘蠡升之乱。虽然高欢派遣高市贵统率诸军将秀容稽胡讨灭,但汾州稽胡仍有小规模叛乱此起彼伏。天平三年(536)九月,高欢发兵平定汾州胡王迢触、曹贰龙的反叛。⑨(⑨《北齐书》卷二《神武纪下》,第19页。)其后,高欢又在肆州长城完工的次年,即武定二年(544)十一月,再次出兵平定稽胡。最终,在肆州长城马陵戍营建之后,稽胡不再爆发叛乱事件。

岚漪河谷道,既沟通了吕梁山东西两麓,又是连结东魏汾、肆二州的交通要道。⑩(⑩严耕望:《唐代交通图考》第五卷《河东河北地区》篇三七“太原北塞交通诸道”,上海古籍出版社2007年版,第1335—1358页。)岚漪河自东向西流经岚县、兴县汇入黄河,其西端正是黄河渡口合河津(今山西兴县裴家川口)。东魏在岚漪河上游东川河之北的王家岔村营建马陵戍,其目的在于保障谷道的畅通,防范稽胡等族群对岚漪河谷道以及肆州地域的侵扰。