明至民国沁河流域郭峪村聚落空间变迁

|

郝平,男,1968年生,山西大同人,博士,山西大学历史文化学院教授,主要从事明清史研究;齐慧君,女,1995年生,河南焦作人,山西大学历史文化学院博士研究生。 |

收稿日期: 2023-06-01

网络出版日期: 2024-10-21

基金资助

2023年度国家社会科学基金冷门绝学研究专项“太行山传统村落文献的抢救性保护与数字化整理研究”(23VJXT020)

Spatial Transformation of Guoyu Village Settlement in the Qin River Basin from the Ming Dynasty to the Republic of China

Received date: 2023-06-01

Online published: 2024-10-21

郝平 , 齐慧君 . 明至民国沁河流域郭峪村聚落空间变迁[J]. 历史地理研究, 2024 , 44(3) : 83 -101 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20230198

The study of historical settlement geography has long neglected the type of settlement space. By adopting the type of settlement space as a research perspective and considering both form and pattern, this study reveals that the Guoyu Village in the Qinhe River Basin experienced three distinct stages: the pioneering period characterized by ‘living in the west and plotting in the east’ from the Hongwu to Wanli period of Ming Dynasty, the extension period marked by ‘three opposing fortresses’ from the Tianqi period of Ming Dynasty to the Yongzheng period of Qing Dynasty, and the filling period of ‘settlement around the fortress’ from the middle and late Qing Dynasty to the Republic of China. The spatial types of Guoyu village exhibit characteristics of diversity and complexity. Stability factors such as natural environment and cultural environment, and sudden factors like policy and warfare played decisive roles in the evolution of Guoyu Village’s settlement spaces. Through a comprehensive analysis of space type, form and pattern as well as the dual application of the spatial model of ‘plane space + three-dimensional space’, this study significantly enriches the research of historical settlement spaces.

Key words: settlement transformation; spatial type; Guoyu Village

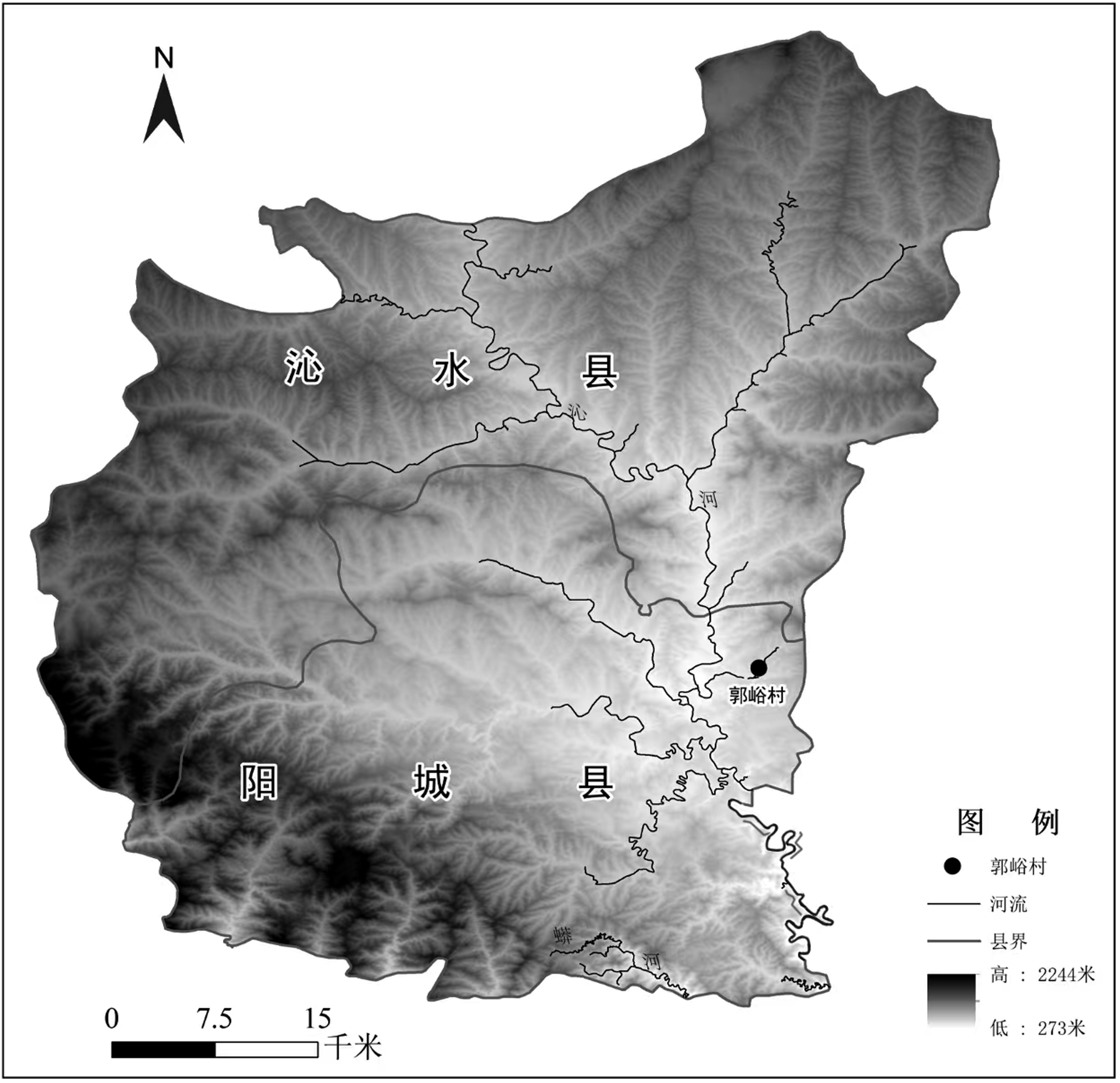

图1 郭峪村地理位置示意资料来源: 地理遥感生态网科学数据注册与出版系统(www.gisrs.cn) |

表1 明洪武至万历年间迁入郭峪村家族统计 |

| 时间 | 家 族 | 迁出地 | 备 注 |

|---|---|---|---|

| 洪武、永乐年间 | 张氏 | 沁水金凤 | 张纬族 |

| 宣德四年(1429) | 陈氏 | 陈昌言族 | |

| 正统、景泰年间 | 张氏 | 沁水金凤 | 张多学族 |

| 弘治年间 | 张氏 | 沁水金凤 | 张鹏云族 |

| 弘治、正德年间 | 柴氏 | 泽州 | 柴正绅族 |

| 嘉靖年间 | 窦氏 | 沁水县 | |

| 万历十年(1582)前 | 卫氏 | 阳城县通济里 | 卫奋庸族 |

资料来源: 田野调查;王小圣、卢家俭主编,《古村郭峪碑文集》编辑委员会编《古村郭峪碑文集》,中华书局2005年版;刘泽民、李玉明主编,卫伟林分册主编《三晋石刻大全·晋城市阳城县卷》,三晋出版社2012年版。 |

图3 明万历年间郭峪村落格局示意注: 1. 里馆;2. 汤帝庙;3. 白云观;4. 文昌阁;5. 河东庵;6. 北券;7. 山神庙;8. 陈家院;9. 恩进士大院;10. 西都世泽;11. 王重新老宅;12. 窦家院;13. 小狮院;14. 老狮院;15. 姑娘院;16. 厨房院; 17. 张家大宅;18. 张家二宅;19. 双钱井;20. 花园井;21. 卢家井;22. 陈氏宗祠;23. 树德院;24. 容山公府;25. 世德居;A. 陈氏居住区;B. 窦氏居住区;C. 张氏居住区;D. 卢氏居住区;a-a. 前街; b-b. 上街;c-c. 下街;d-d. 井圪洞;e-e. 南沟街;f-f. 馆上胡同;g-g. 庙圪台底;h-h. 仓圪洞;i-i. 窦家胡同;j-j. 卢家圪洞。以阿拉伯数字标示“屋舍、水井等建筑”,以大写英文字母标示“居住区”,以小写英文字母标示“街道起止点”。 资料来源: 底图源自中国城市规划设计研究院《晋城古堡申报世界文化遗产预备名单文本》(2020年7月)。 |

表3 明末清初沁河流域村落战乱应对 |

| 时 间 | 事 件 | 应对过程 | 应对结果 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人 员 | 策略 | 建 筑 | 装 备 | 财 产 | 人 员 | 财 产 | |||

| 崇祯四年 (1631) | 起义军至窦庄 | 张氏一族 | 防御 | 窦庄城 | 保全一城 | ||||

| 起义军至坪上 | 无备 | 被抢 | |||||||

| 过润城、史山官兵被疑为贼 | 村人 | 攻击 | 兵民相安 | ||||||

| 崇祯五年 (1632) | 七月 | 起义军至郭峪 | 张腾云等 | 防御 | 东坡寨(招讨寨) | 枪、炮 | 千余人死 | 被抢 | |

| 陈昌言家族 | 筑楼 防御 | 河山楼 | 矢石、粮米、煤炭 | 活数百人 | 除河山楼外被抢 | ||||

| 起义军过周村 | 村人 | 防御 | 周村城 | 保全一城 | |||||

| 起义军过上佛 | 上佛寨 | 保全一寨 | |||||||

| 九月 | 起义军至史山 | 附近村人 | 躲避 | 三眼炭窑 | 千人熏死 | ||||

| 十月 | 起义军至郭峪 | 村人 | 炭窑 | 踏死93人 | |||||

| 起义军至上佛 | 井则沟窑 | 踏伤五百余人 | |||||||

| 崇祯六年 (1633) | 四月 | 起义军至郭峪 | 井洞、炭窑、矿洞 | 伤三百余人 | 被抢 | ||||

| 起义军至郭峪 | 井洞 | 尸骸满地,9/10染疫 | |||||||

| 五月 | 起义军至润城 | 无备 | 杀伤数人 | 烧房屋大半 | |||||

| 清初 | 伪顺政权索绅金 | 张鹏云、王重新 | 予金 | 郭峪城、豫楼、河山楼、斗筑居、侍郎寨 | 长枪、月斧、火罐、火药、铅、铁子等 | 王以万五千余贷于张 | 无患 | ||

| 大同乱,官军南下 | 王重新 | 劳军 | 以牛酒犒军免附近村落被剿 | ||||||

资料来源: 田野调查;王小圣、卢家俭主编,《古村郭峪碑文集》编辑委员会编《古村郭峪碑文集》。 注: 本表仅以郭峪村防御建筑主要构建者王重新所录明末清初沁河流域村落战乱应对信息为统计对象。 |

图5 清雍正年间郭峪村落格局示意注: 1. 拱辰门;2. 永安门;3. 景阳门;4. 西水门;5. 金汤门;6. 文庙;7. 汤帝庙;8. 白云观;9. 文昌阁;10. 文峰塔;11. 北券;12. 西山庙;13. 白衣庵;14. 三教堂;15. 河东庵;16. 菩萨阁;17. 观音堂;18. 豫楼;19. 王家商铺;20. 正泰号货栈;21. 申明亭;22. 渔池院;23. 王维时宅院;24. 王启瑞院;25. 陈家院;26. 恩进士大院;27. 西都世泽;28. 王重新宅院;29. 容安斋;30. 王重新老宅;31. 王重新伙计院;32. 张拱辰故居;33. 秦静斋故居;34. 张我生院;35. 窦家院;36. 小狮院;37. 老狮院;38. 王家院;39. 张景星院;40. 王重新管家院;41. 姑娘院;42. 厨房院;43. 张家大宅;44. 张家二宅;45. 张家三宅;46. 张家四宅;47. 柴阴阳宅;48. 双钱井;49. 魏家井;50. 花园井;51. 卢家井;52. 望河亭;53. 春秋阁;54. 文昌阁;55. 陈氏宗祠;56. 河山楼;57. 小姐院;58. 西花园;59. 管家院;60. 大学士第;61. 麒麟院;62. 树德院;63. 容山公府;64. 御史府;65. 世德居;66. 南书院;67. 三大士殿;68. 侍郎府;A. 陈家后居住区;B. 王氏居住区;C. 店院后居住区;D. 张氏居住区;a-a. 前街;b-b. 上街(商业街);c-c. 下街(商业街);d-d. 井圪洞;e-e. 南沟街;f-f. 文庙胡同;g-g. 松木圪洞;h-h. 仓圪洞;i-i. 秦家圪洞;j-j. 窦家胡同;k-k. 庙圪台底;l-l. 水门里。以阿拉伯数字标示“屋舍、水井等建筑”,以大写英文字母标示“居住区”,以小写英文字母标示“街道起止点”。 资料来源: 底图源自中国城市规划设计研究院《晋城古堡申报世界文化遗产预备名单文本》(2020年7月)。 |

表4 明天启至清雍正年间郭峪修筑、维护防御建筑概况 |

| 时间 | 修、护措施 | 人力、费用来源及数额 |

|---|---|---|

| 崇祯九年(1636) | 造器械 | 酒兴银一百两,卢知节、张晋贤银五十两等 |

| 崇祯十三年(1640) | 填窑 | |

| 崇祯十五年(1642) | 修城、城守、造火药器械并买焇铅等 | 王重新银五百两,王维时银四百两 |

| 崇祯十六年(1643) | 补修城垣 | 王维时银七百两,王重新银六百两,曹宜恨、曹宜绳银四百两等 |

| 顺治元年(1644) | 修西水门上一节 | |

| 顺治二年(1645) | 凿南城壕、修大石 | |

| 顺治三年至十年(1646—1653) | 修补北城填窑 | |

| 顺治十二年(1655) | 补修城垣,订立《城窑公约》 | 149家共做3455工,另有零工50人 |

| 康熙十一至二十八年(1672—1689) | 高城墙垣,更地砌墁 | 募缘 |

资料来源: 田野调查;李秋香、陈志华撰文,楼庆西摄影《郭峪村》,河北教育出版社2004年版。 |

图7 民国郭峪村落格局示意注: 1. 拱辰门;2. 永安门;3. 景阳门;4. 上水门;5. 金汤门;6. 文庙;7. 汤帝庙;8. 白云观;9. 文昌阁;10. 文峰塔;11. 北券;12. 西山庙;13. 白衣庵;14. 三教堂;15. 河东庵;16. 魁星阁;17. 菩萨阁; 18. 河塔;19. 豫楼;20. 常家院;21. 正泰号货栈;22. 申明亭;23. 卫氏家祠;24. 渔池院;25. 上范家院;26. 谭家院;27. 恩进士大院;28. 西都世泽;29. 常家院;30. 郑家院;31. 孙家院;32. 容安斋; 33. 王重新老宅;34. 王重新伙计院;35. 王启瑞院;36. 张拱辰故居;37. 秦静斋故居;38. 张我生院;39. 窦家院;40. 小狮院;41. 下范家院;42. 老狮院;43. 王家院;44. 张景星院;45. 王重新管家院;46. 姑娘院;47. 厨房院;48. 张家大宅;49. 张家二宅;50. 徐家院;51. 张家三宅;52. 李宅院;53. 柴阴阳宅;54. 槐庄;55. 张家院;56. 郭钟秀宅;57. 双钱井;58. 魏家井;59. 花园井;60. 卢家井; 61. 望河亭;62. 春秋阁;63. 文昌阁;64. 陈氏宗祠;65. 河山楼;66. 小姐院;67. 西花园;68. 管家院;69. 大学士第;70. 樊家院;71. 麒麟院;72. 树德院;73. 容山公府;74. 御史府;75. 世德居;76. 南书院;77. 刘家院;78. 三大士殿;79. 侍郎府;80. 蔡家院;A. 陈家后居住区;B. 圪垯上居住区;C. 申家后居住区;D. 店院后居住区;E. 张氏居住区;F. 卫氏居住区;a-a. 前街;b-b. 上街(商业街);c-c. 下街(商业街);d-d. 井圪洞;e-e. 南沟街;f-f. 上范家胡同;g-g. 郑家圪洞;h-h. 文庙胡同;i-i. 松木圪洞;j-j. 申家后街;k-k. 仓圪洞;l-l-l. 下范家圪洞;m-m. 秦家圪洞;n-n. 窦家胡同;o-o-o. 槐圪垯上;p-p. 庙圪台底;q-q. 李宅巷;r-r. 水门里;s-s-s. 郭家圪洞;t-t. 卫家圪洞。以阿拉伯数字标示“屋舍、水井等建筑”,以大写英文字母标示“居住区”,以小写英文字母标示“街道起止点”。据村民张江水所述,民国时期郭峪城内仍有 20 余口水井,但现可考具体位置并尚可使用的水井仅剩图中所示12口;乾隆二十九年碑刻中所述 4处煤矿因未知民国时期尚存与否,故未标示。 资料来源: 底图源自中国城市规划设计研究院《晋城古堡申报世界文化遗产预备名单文本》(2020年7月)。 |

表5 清中后期至民国郭峪维修、保护防御建筑概况 |

| 时间 | 修、护措施 | 人力、费用来源及数额 |

|---|---|---|

| 乾隆前中期(1736—1769) | 创建郭峪城东北角奎星阁 | |

| 乾隆二十九年 | 封禁堡城西门外数窑 | |

| 乾隆三十四年(1769)后 | 重修奎阁、城垣、河堤 | 募化 |

| 乾隆四十二年(1777) | 补修三门北门水门城根三处 | 恒泰号钱二十二千文,复盛号、广顺号各钱三千六百文,全顺号、兴盛号各钱二千七百文等;99家共捐362工 |

| 嘉庆十九年(1814) | 补修城垣 | 谭道治银十两等。苗大喜、郭贤、吕正文、王思忠等90余人捐工 |

| 道光十五年(1835) | 补修东北城部分城基 | 谭道敬钱四千文,郭衍周钱三千五百文,窦家善钱三千文等 |

| 道光二十二年 | 阖镇阻拦拆毁豫楼 | |

| 咸丰二年(1852) | 重修西南城垣 | |

| 咸丰八年(1858) | 补葺西城墙垣 | 张永庆捐钱一十九千六百四十三文 |

| 咸丰九年(1859) | 补修西北城垣 | 张永庆、翟星枢及村众捐钱 |

| 民国二十三至二十五年(1934—1936) | 修复石闸、大王庙、护城石坝,补修东城门楼 | 卫树模等村人捐资及外出募化 |

资料来源: 田野调查。 |

表6 清中后期至民国郭峪村庙宇修建概况 |

| 庙 宇 | 次 数 | 具体事项 |

|---|---|---|

| 文庙 | 2 | 乾隆十二年(1747)重修,光绪三年(1877)重修 |

| 奎星阁 | 3 | 乾隆三十四年创建,咸丰二年补修,咸丰五年(1855)重修 |

| 汤帝庙 | 7 | 嘉庆十六年(1811)重修西北角殿;道光十二年(1832)补修高禖殿并祀神;道光二十一年(1841)重修看楼屋坡,改修东官厅南间;道光二十八年(1848)重修钟鼓楼;咸丰二年重修舞楼;咸丰七年(1857)重修上院石栏;咸丰九年改修砂石栏杆 |

| 白云观 | 1 | 同治五年(1866)补修玉皇阁、正殿、钟鼓楼、山门 |

| 大王庙 | 1 | 民国二十三年重修 |

/

| 〈 |

|

〉 |