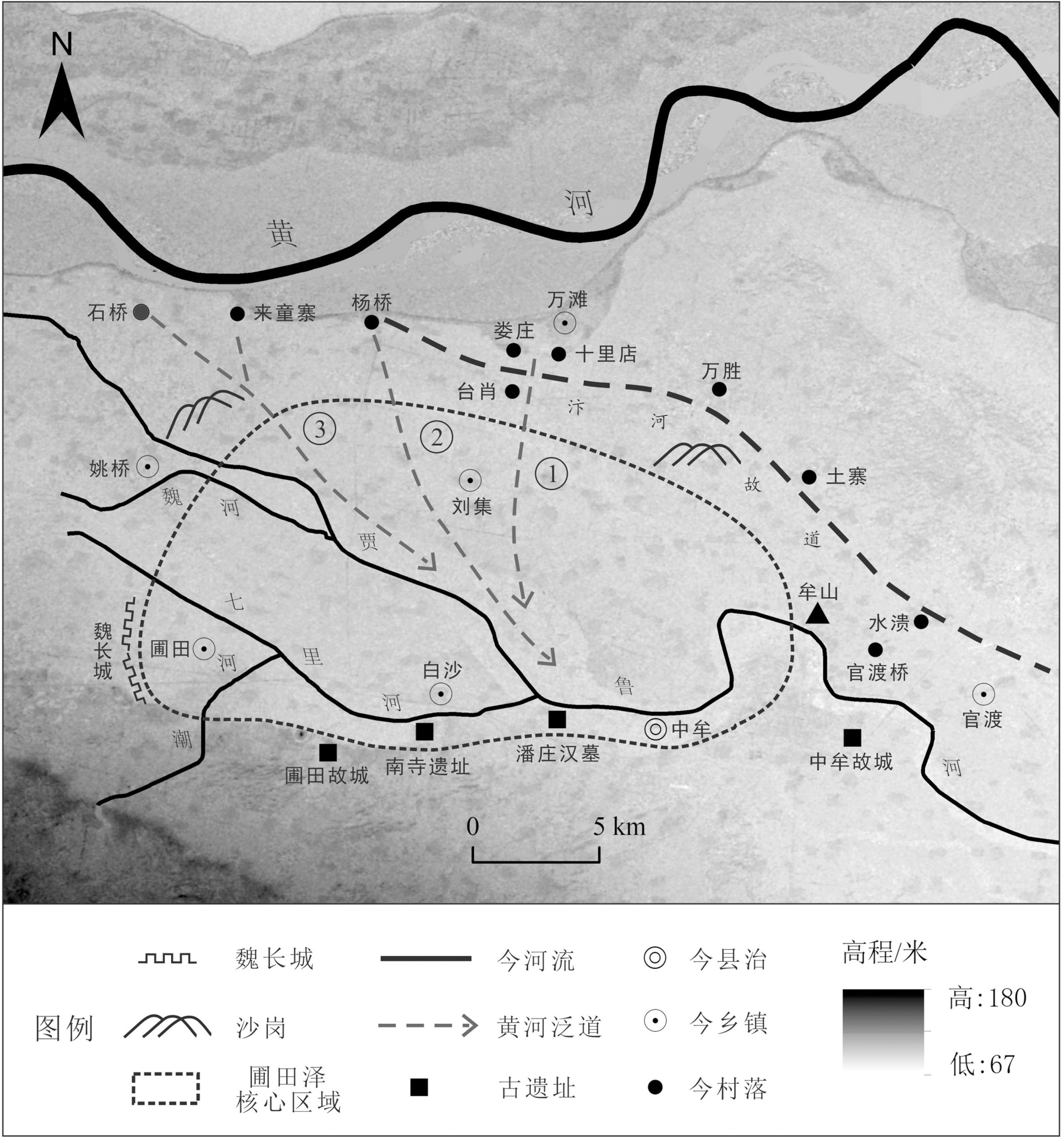

明清时期黄河古湖圃田泽消亡的历史地理分析

|

薛桢雷,男,1992年生,河南登封人,河南大学历史文化学院博士研究生; |

|

赵金华,女,1997年生,河南南阳人,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心硕士研究生; |

|

吴朋飞,男,1979年生,江苏如皋人,历史学博士,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心教授,主要从事历史地理学、黄河环境变迁研究。 |

收稿日期: 2024-05-20

网络出版日期: 2025-05-20

基金资助

国家社会科学基金重点项目“铜瓦厢改道后黄河新泛区对城市造成影响的环境史研究(1855—1938)”(21AZS017)

郑州中华之源与嵩山文明研究会资助项目(Q2019-2)

A Study on the Historical-Geographical Analysis of the Disappearance of Putianzein in the Yellow River Basin During the Ming and Qing Dynasties

Received date: 2024-05-20

Online published: 2025-05-20

薛桢雷 , 赵金华 , 吴朋飞 . 明清时期黄河古湖圃田泽消亡的历史地理分析[J]. 历史地理研究, 2025 , 45(1) : 40 -56 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20240181

Putianze (圃田泽), an ancient lake in the Yellow River Basin, serves as an ideal subject for exploring the evolutionary patterns of lakes and swamps on the alluvial plains of the Yellow River’s lower reaches. Based on the historical geographical reconstruction methods, this study delineates the process of Putianze’s silting and disappearance during the Ming and Qing dynasties and analyzes the driving factors behind the background. According to the study, it reveals that the rapid disappearance of Putianze was the result of the long-term cumulative effects of sediment deposition and lake water drainage. This process is characterized by ‘lake silting and human encroachment’, ultimately leading to its transformation into land between the Qianlong and Tongzhi reigns of Qing Dynasty. The direct cause of Putianze’s disappearance was sediment deposition following Yellow River breaches, while long-term human intervention accelerated this process.

Key words: Putianze; Ming and Qing dynasties; Yellow River; ancient lake; lake disappearance

表1 明清时期黄河在中牟决溢情况统计 |

| 年 份 | 受 灾 情 况 | 出 处 |

|---|---|---|

| 洪武十四年(1381) | 七月,河决 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·祥异》 |

| 洪武二十五年(1392) | 决阳武,浸及中牟 | |

| 永乐九年(1411) | 决阳武中盐堤,漫中牟 | 《明史》卷83《河渠志》 |

| 永乐二十年(1422) | 秋,黄河溢中牟 | 《中牟黄河志》 |

| 宣德元年(1426) | 七月,黄河溢郑州、阳武、中牟等州县,漂没田庐无算 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·山川(附沟渠)》 |

| 宣德三年(1428) | 九月,黄河溢中牟 | 《中牟黄河志》 |

| 宣德六年(1431) | 七月,黄河溢中牟 | |

| 正统十三年(1448) | 黄河决开竹娄口、大薛等保地方,坍成大河,淹没民田 | 正德《中牟县志》卷1《灾异》 |

| 天顺五年(1461) | 黄河泛涨,决塌县城,民田尽没 | |

| 成化十六年(1480) | 连日大雨,大小河水尽泛,田禾尽没 | |

| 弘治二年(1489) | 河决分而为三,一由中牟趋尉氏…… | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·祥异》 |

| 弘治六年(1493) | 河水灌城 | 天启《中牟县志》卷2《志礼·物异》 |

| 弘治九年(1496) | 黄河决中牟 | 《中牟黄河志》 |

| 嘉靖九年(1530) | 河水泛城西,没田 | 天启《中牟县志》卷2《志礼·物异》 |

| 嘉靖三十八年(1559) | 河水溢城,没民田,溺死者众 | |

| 万历四十四年(1616) | 黄河决狼城岗 | 《中牟黄河志》 |

| 崇祯五年(1632) | 六月,黄河水决,没田禾 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·祥异》 |

| 崇祯六年(1633) | 河决,水入城,数日始落 | |

| 顺治四年(1647) | 黄河水决,伤稼 | |

| 康熙元年六月(1662) | 河决黄练口,村落漂没殆尽 | 乾隆《中牟县志》卷1《舆地志·河渠》 |

| 雍正元年六月(1723) | 决中牟十里店、娄家庄,由刘家寨南入贾鲁河 | 《清史稿》卷126《河渠志》 |

| 雍正元年九月(1723) | 河决杨桥 | |

| 乾隆二十六年(1761) | 中牟之杨桥决数百丈,大溜直驱贾鲁河 | |

| 嘉庆二十四年(1819) | 十里店口,河漫溢 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·祥异》 |

| 道光二十三年(1843) | 河决李庄口,东北一带地尽成沙,死人无算,村庄数百同时覆没 | |

| 同治七年(1868) | 黄河决荥泽,大溜抵中牟,东西田禾尽没 | |

| 光绪十三年(1887) | 郑工河决,大溜冲城,淹没庐舍无算 | 民国《中牟县志》卷1《天时志·祥异》 |

表2 明正德时期圃田泽核心区域尚存陂泽 |

| 陂泽名称县北二十五里 | 当时所在保、坊/位置具体位置有待确定 | 现 今 位 置东泽、南泽、北泽 |

|---|---|---|

| 大灰陂、小灰陂、大限陂、大黄陂 | 杨桥保 | 在今杨桥村附近 |

| 大黑陂、小黑陂、小长陂 | 永安保 | 在今娄庄村附近 |

| 三驼陂、大长陂、大师陂 | 南梁保 | 在今刘集附近 |

| 白顶陂 | 鲁村保 | 在今鲁庙村附近 |

| 白墓陂、港稍陂、桑家陂、时家陂、大人陂、大汉陂 | 淳泽保 | 在今白坟村附近 |

| 韩庄陂、焦家陂 | 韩庄保 | 在今韩庄村附近 |

| 白沙陂、蓼泽陂 | 白沙保 | 在今白沙村附近 |

| 稻畦陂、马长陂 | 三异坊 | 在今县城附近 |

资料来源: 依据正德《中牟县志》和《中牟县地名志》整理。 |

表3 明清时期中牟地方水利建设一览 |

| 时 间 | 组织者 | 水利工程建设的记载 | 资料来源 |

|---|---|---|---|

| 万历三年 (1575) | 知县李士达 | 筑堤凿河以泄水势,辟土开荒以广地利 | 天启《中牟县志》卷4《志文上·李公去思记》 |

| 万历十年 (1582) | 知县乔璧星 | 自杨家桥至清水口,创开河渠一十二里 | 天启《中牟县志》卷4《志文上·乔公开小清河记》 |

| 万历二十三年 (1595) | 知县陈幼学 | 单骑从两隶裹粮,遍履要害,亲为指画,疏众水渠百九十六,筑堤十有四 | 天启《中牟县志》卷1《志地》 |

| 万历四十一年 (1613) | 知县王任皋 | 夹水筑堤 | 天启《中牟县志》卷1《志地》 |

| 天启四年 (1624) | 知县段耀然 | 谕水壖民分田,施力决排之,水复顺流,循故道矣 | |

| 康熙十一年 (1672) | 知县韩荩光 | 复加疏浚丈八沟 | 乾隆《中牟县志》卷10《艺文志·重浚丈八沟记》 |

| 乾隆六年 (1741) | 河南巡抚雅尔图 | 中丞雅公因贾鲁涨没民田,于邑西十五里堡分贾鲁之水,别开一河,建闸一座,与贾鲁条分南北 | 乾隆《中牟县志》卷10《艺文志·广惠河记》 |

| 邑令姚孔鍼 | 奉宪奏准,动帑开河,分泄水势;自县西十五里堡起,至县东老湾嘴入祥符界 | 乾隆《中牟县志》卷1《舆地志·河渠》 | |

| — | 冉家陂新渠,在(中牟)县西白沙南有小河一道, 俗名泥河;于南京寺后斜开一渠,自冉家陂起,至白沙东北入贾鲁河止 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·山川(附沟渠)》 | |

| 乾隆十六年 (1751) | 知县孙和相 | 亲督挑浚……现今渠陂共计四十七道,俱已深通畅流 | 乾隆《中牟县志》卷1《舆地志·河渠》 |

| 中丞鄂容安 | 自西境大吴庄起,至龙王庙,接入广惠河止,计二十里 | 乾隆《中牟县志》卷10《艺文志·开浚等河记》 | |

| 乾隆二十二年 (1757) | — | 重浚惠济河 | 同治《中牟县志》卷1《舆地志·山川(附沟渠)》 |

| 同治六年 (1867) | 知县欧阳霖 | 大加疏凿丈八沟 | |

| 同治八年 (1869) | 署知县吴若烺 |

表4 明清时期中牟县人丁情况统计 |

| 时间 | 人口信息 | 出处 |

|---|---|---|

| 万历十二年(1584) | 编审共计五千六百九十八户,八万四千四百六十口,人丁共一万二千八百二十六丁 | 乾隆《中牟县志》卷4《田赋志·户口》 |

| 康熙三十年(1691) | 新旧实在人丁共两万一千三百二十六丁 | 康熙《开封府志》卷13《户口》 |

| 乾隆十九年(1754) | 见在征赋人丁三万四百七十丁 | 乾隆《中牟县志》卷4《田赋志·户口》 |

| 同治九年(1870) | 奉办保甲,逐细编查,计城关八百五十八户,四乡两万三百五十五户,共七万八千七百八十六口,四万九千九百三十五丁 | 同治《中牟县志》卷4《田赋·户口》 |

表5 明清时期圃田泽核心区域内聚落进驻时间统计 |

| 时 间 | 聚落名称 | 数量/座 |

|---|---|---|

| 明代初期 | 白沙、蒋冲、白坟、南寺、冉老庄、贺兵马、祥符营、大潘庄、白佛、圃田 | 10 |

| 明代中期 | 大雍庄、岗李、龙王庙、前程、杜桥、毕桥、堤刘、大衡庄、大庙李、王林庄、牛四庄、岗头桥、郑岗、小湾马、岩庄店、大韩庄、李相庄、刘集、后梁、鲁庙、常白、穆楼、盆窑、杨庄、姚孙、岗赵、大吴、岗吴、杜庄、马仙李、前梁、三王、翟庄、段庄、张老庄、冯庄、阎阁、沟沿王庄、吴庄、刘申庄、十里铺、周庄 | 42 |

| 明代末期 | 六府营、孔庄、信王、茶庵、小雍庄、王庄、贺庄、大孙庄 | 8 |

| 清代初期 | 张湖桥、李湖桥、高庄、后程、大陈、后潘庄、三官庙、石狮冉、靳庄、盆王、苏庄、套庄、园棠树、朱塘池、朱三庄、张庄、小刘庄、小冉庄、王安、徐庄、崔庄、河东李、赤兔马、河沟王庄、袁庄 | 25 |

| 清代中期 (乾隆朝) | 康庄、蒋庄、大有庄、魏庄、朱庄、李小安、曾庄、车庄、前邱堂、焦庄、余庄、五所楼、小韩庄、赵寨、坡岗李、后刘集、大冉庄、丁庄、马顶堡、小陈、二十里铺、穆庄 | 22 |

| 清代末期 (同治朝) | 南岗、小南岗、十字路、李黄庄、董圪垱、寺前李、后邱堂、刘辛庄、彦庄、郭庄、后刘庄、谷堆刘、刘圪垱 | 13 |

资料来源: 依据《中牟县地名志》和《郑州市管城回族区地名志》整理。 |

/

| 〈 |

|

〉 |