明清东太湖出水环境对湖田水网的塑造与影响

|

敬淼春,男,1992年生,四川剑阁人,博士,苏州大学历史学系讲师,主要从事历史地理学、太湖流域水利史研究。 |

收稿日期: 2024-04-28

网络出版日期: 2025-07-16

基金资助

江苏省社会科学基金青年项目“明清时期江南区域水土环境与乡村社会变迁研究”(24LSC010)

苏州市社会科学院苏州学研究青年学者专项课题“明清时期东太湖湖田开发与水文生态变迁研究”(SZXQN2024LX001)

国家资助博士后研究人员计划(GZC20231906)

The Shaping and Influence of the Drainage Environment in Eastern Taihu Lake on the Lake-Field Water Network During the Ming and Qing Dynasties

Received date: 2024-04-28

Online published: 2025-07-16

敬淼春 . 明清东太湖出水环境对湖田水网的塑造与影响[J]. 历史地理研究, 2025 , 45(2) : 1 -15 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20240154

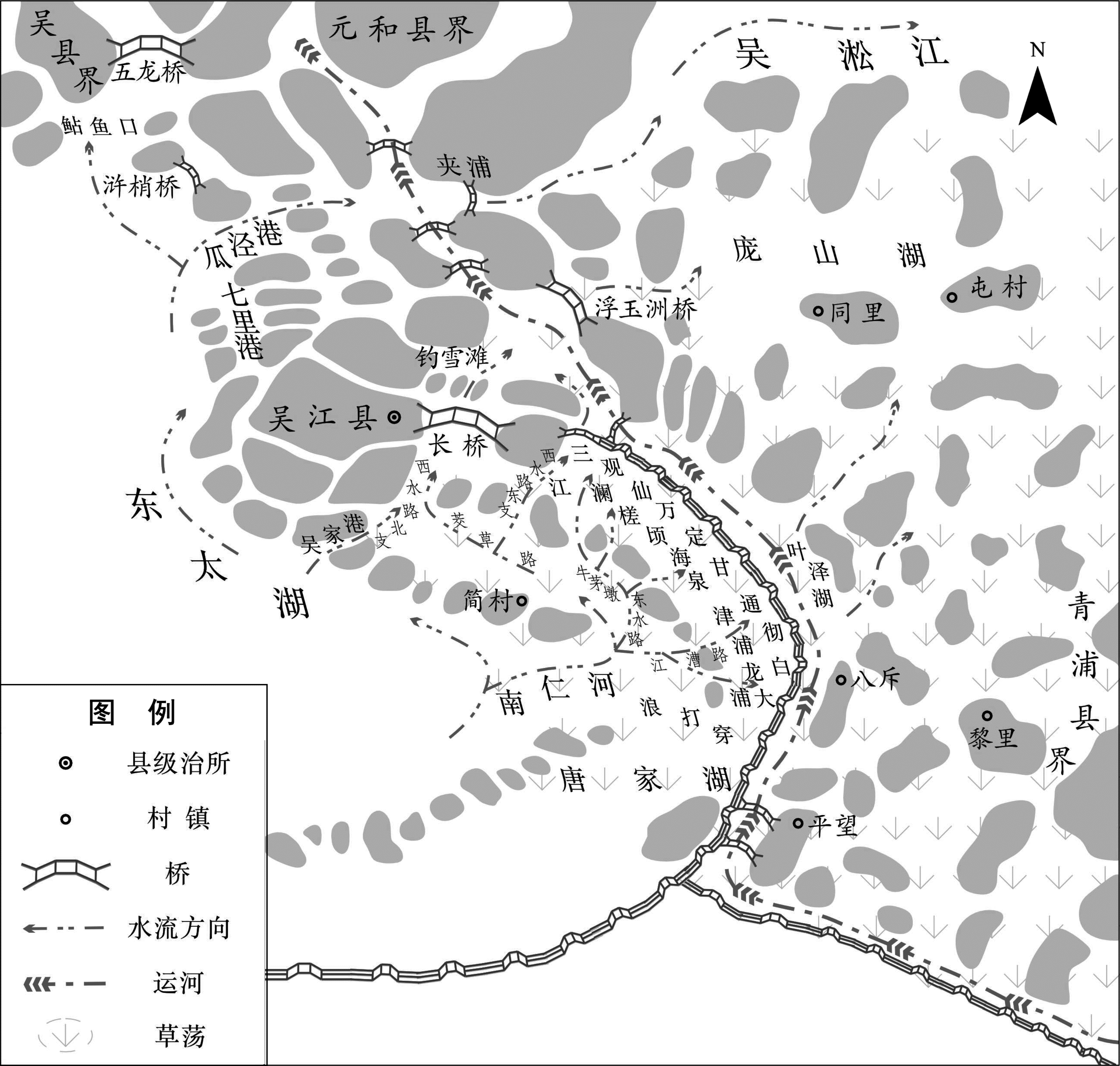

Reinforced levees along the Jiangnan Canal disrupted sediment-water balance of Eastern Taihu Lake during the Ming Dynasty. Intense siltation drove rapid expansion of the lake-field water network. During the early Ming period, lake flows could reach canal levees, by the mid-Ming Dynasty, siltation and lake fields fragmented waters west of the canal in Eastern Taihu Lake. Outflow became channel-dependent, forming three key waterways: Xishui Lu (西水路), Dongshui Lu (东水路), and Jiangcao Lu (江漕路). These changes altered lake-canal dynamics, flow patterns, and water network morphology. The Ming-Qing period saw dominant siltation and lake-field consolidation trend of Eastern Taihu Lake force outflow along field edges—north to Guajing Estuary and south to Tangjia Lake (唐家湖). Consequent northward outflow concentration shifted the Wusong River’s main thalweg from Changqiao River (长桥河) to Guajing Port (瓜泾港), triggering major hydrological changes that worsened siltation and reclamation.

Key words: Eastern Taihu Lake; lake fields; Xishui Lu; Dongshui Lu; Jiangcao Lu

/

| 〈 |

|

〉 |