《元史·百官志》载福建“凡置盐场七所”,即包括浯州。

①① 《元史》卷九一《百官七》,中华书局1976年版,第2314页。

按中华书局校勘记,“此‘浯州’实指‘浯洲屿’,即福建金门岛,今金门县。其上旧有盐场。‘州’当作‘洲’,今改”

②,实为不刊之论。《明史·兵志》载福建沿海设有五大水寨,浯屿为其中之一。

③③ 《明史》卷九一《兵三》,中华书局1974年版,第2246页。

清代以来,将“浯洲屿”与“浯屿”混淆者甚多,如顾祖禹在《读史方舆纪要》中误认为浯屿水寨“置于浯洲屿太武山下”

④④ 〔清〕顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷九九《福建五·泉州府·同安县》,中华书局2005年版,第4528页。

。今人校注明代海外交通史籍也出现将“浯屿”认同“浯洲屿”的讹误,如向达在《两种海道针经》中认为“明代浯屿原指浯州屿,即福建金门岛”

⑤⑤ 向达校注:《两种海道针经·两种海道针经地名索引》,中华书局2000年版,第244页。

,谢方校注《东西洋考》也认为“浯屿,今我国福建省金门岛”

⑥⑥ 〔明〕张燮著,谢方点校:《东西洋考·附录》,中华书局2000年版,第284页。

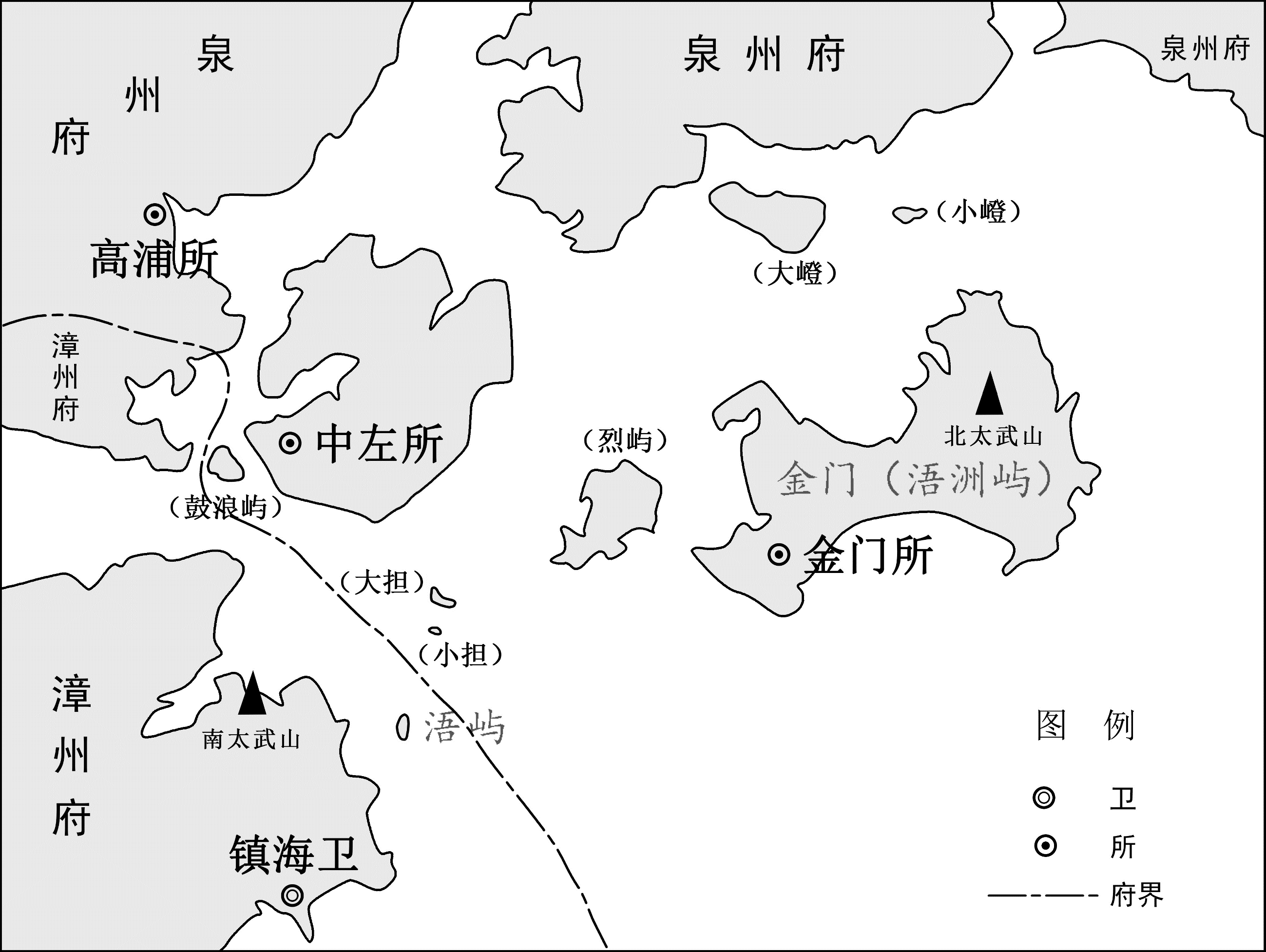

。《中国历史地图集》明代福建地图亦采信此说,将金门所驻防岛屿错误标注为“金门(浯屿)”

⑦⑦ 谭其骧主编:《中国历史地图集》第7册《元·明时期》“福建”,地图出版社1982年版,第70—71页。

,实应改为“金门(浯洲屿)”,“浯屿”另有其地(

图1)。

明代福建枕山襟海,岛屿众多。从岛屿称谓来看,明代以前已经形成了较为明确的分类,即“海中之地可以合聚落者”曰“洲”,“小于洲而亦可居者”曰“岛”,“小于岛”曰“屿”,“小于屿而有草木”曰“苫”

①① 〔宋〕徐兢撰,朴庆辉标注:《宣和奉使高丽图经》卷三四《海道一》,吉林文史出版社1986年版,第69页。

,可见“洲”比“屿”类海岛更大。按明代浯洲人蔡献臣《清白堂稿》所载“海屿之大者曰浯洲、曰嘉禾,而其小者曰浯屿、曰烈屿”

②② 〔明〕蔡献臣撰,厦门市图书馆校注:《清白堂稿》卷四《<曹方城令同政录>序》,厦门大学出版社2011年版,第142页。

,直接表明浯洲屿与浯屿不仅是两个岛名,且前者比后者更大。另,从岛屿方位看,浯洲屿地处泉州府东南大海,去同安县治陆行九十里、水行五十里

③③ 万历《泉州府志》卷二《舆地志中》,国家图书馆藏万历四十年刻本,第1册第60页。

,“西连烈屿、中左,南达担屿、镇海”

④④ 〔明〕何乔远:《闽书》卷四〇《扞圉志》,福建人民出版社1994年版,第985页。

。而浯屿位于漳州府东部海域,与大担屿、小担屿相连。

⑤⑤ 〔明〕何乔远:《闽书》卷一二《方域志》,第271页。

除岛屿称谓、地理方位不同,浯洲屿与浯屿的海岛规模及生业状况也有显著差异。据明代文献记载,浯洲屿“翔风十七、十八、十九、二十都地也,广袤五十余里””

⑥⑥ 〔明〕何乔远:《闽书》卷一二《方域志》,第273页。

,岛上有大双山、小双山、虎山、金山等十余座山,“其最高者曰太武”

⑦,即北太武山(与漳州府漳浦县南太武山相对);岛内另有自然生成的许坑、湖山、湖头、赤庭、湖尾五湖,明末时赤庭湖、湖尾湖已淤塞为田

①① 〔明〕何乔远:《闽书》卷一二《方域志》,第274页

。由于浯洲屿“田地稀少,多产鱼盐”

②,岛上民众遂以此为业,至弘治年间,浯洲场盐课“额办一万四千九百七十六引三百六十一斤”

③③ 〔明〕黄仲昭:《八闽通志》卷二〇《食货》,福建人民出版社2006年版,第581页。

,约占泉州府盐课总额的四分之一。此外,浯洲屿“士诗书,皇朝科目为盛”

④④ 〔明〕何乔远:《闽书》卷一二《方域志》,第273页。

,明中后期科举出仕的陈健、蔡献臣、蔡复一等良吏即为例证。反观浯屿,仅周围数里,“林木苍翠,上有天妃庙”

⑤⑤ 〔明〕陈洪谟、周瑛修纂,张大伟、谢茹芃点校,陈正统审订,福建省地方志编纂委员会整理:《大明漳州府志》卷七《山川志》,中华书局2012年版,第134页。

。明初,江夏侯周德兴在浯屿设置备倭水寨,后因寨址内迁,浯屿“孤悬海中,既鲜村落,又无生理”

⑥⑥ 〔明〕郑若曾撰,李致忠点校:《筹海图编》卷四《福建事宜》,中华书局2007年版,第275页。

,一度成为倭番据点。明代文献中浯洲屿与浯屿作为地名同时出现的记载并不少见。如洪受在《沧海纪遗》中所言“漳贼谢万贯率十二舟自浯屿引倭陷浯洲”

⑦⑦ 〔明〕洪受:《沧海纪遗》,道光《厦门志》卷一六《旧事》,鹭江出版社1996年版,第527页。

,池显方在《与阙褐公书》中所记“令左游收汛驻旧浯屿,出汛巡浯洲等处”

⑧⑧ 〔明〕池显方:《与阙褐公书》,道光《厦门志》卷九《艺文》,第233页。

,说明浯洲屿和浯屿实为两个不同岛屿。

再从岛屿建置变迁来看,浯洲屿和浯屿也不存在统隶关系。浯洲屿为明代金门守御千户所驻防岛屿,隶永宁卫。

⑨⑨ 周振鹤主编,郭红、靳润成著:《中国行政区划通史·明代卷》,复旦大学出版社2007年版,第615页。

洪武二十年(1387),江夏侯周德兴在岛上修筑金门所城,“周围六百三十丈,基广一丈,高一丈七尺,窝铺三十六,门四”,“金门”遂成浯洲屿别称;永乐十五年(1417),都指挥谷祥又“增高三尺,筑西、北、南三月城,各建楼”;至正统八年(1443),都指挥刘亮、千户陈旺再增置四门敌台。

⑩⑩ 万历《泉州府志》卷四《规制志上》,国家图书馆藏明万历四十年刻本,第2册第71—72页。

此外,浯洲屿从洪武时期还增置陈坑、峰上、田浦、官澳四所巡检司及盐场司

⑪⑪ 〔明〕何乔远:《闽书》卷一二《方域志》,第273页。

,并未设置水寨。浯屿从洪武二十一年(1388)起即为浯屿水寨驻扎地,据明代《八闽通志》和《闽书》记载,浯屿水寨“旧设于浯屿”,此后“以其孤远移入厦门,而寨名仍旧”

⑫⑫ 〔明〕黄仲昭:《八闽通志》卷四一《公署》,第1189页;〔明〕何乔远:《闽书》卷四〇《扞圉志》,第989页。

,万历内阁辅臣叶向高在《改建浯屿水寨碑》中也明确记录寨址“故在大担、南太武山外”

⑬⑬ 〔明〕叶向高:《改建浯屿水寨碑》,〔明〕沈有容:《闽海赠言》卷一《碑》,商务印书馆2017年版,第3页。

的浯屿。因此,顾祖禹、向达等人所言浯屿水寨原置于浯洲屿的说法

⑭⑭ 〔清〕顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷九十九《福建五·泉州府·同安县》,第4528页;向达校注:《两种海道针经·两种海道针经地名索引》,第236页。

存在讹误。到了弘治年间,浯屿水寨已经迁移至嘉禾(厦门)岛的中左所,但仍沿用“浯屿水寨”旧称,“每岁分永宁、漳州二卫军士更番备倭于此。永宁卫官二十六员,旗军二千二百四十二名。漳州卫官一十二员,旗军六百五十六名”

⑮⑮ 〔明〕黄仲昭:《八闽通志》卷四一《公署》,第1190页。

。为区分内迁之后的“浯屿水寨”地名,浯屿岛也一度被称作“旧浯屿”,如明人郑若曾在《筹海图编》中所言“其旧浯屿基,乃为寇之窠穴”

⑯⑯ 〔明〕郑若曾撰,李致忠点校:《筹海图编》卷四《福建事宜》,第280页。

。至万历时期,浯屿水寨又从厦门中左所“移于晋江石湖”,仍用此前寨名,“战舰四十八只,兵千八十九名,岁饷大约银万一千九百两有奇”

①① 〔明〕何乔远:《闽书》卷三三《建置志》、卷四〇《扞圉志》,第827、1002页。

。由上可见,浯屿水寨虽历经两次内迁,但“浯屿”这一岛屿名称并未改变,且与驻防在“浯洲屿”的金门所也无隶属关系。

另据美国国会图书馆藏明代《泉州府图说》

②,浯洲屿与浯屿的地理位置、寨所建置也清晰可辨(

图2)。该图集应绘制于明万历三十年(1602)或稍后

③③ 李孝聪:《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》,文物出版社2004年版,第15页。

,图中城镇卫所巡司皆有明显符号标注。按“同安县图说”记载,该县“海外诸岛有大嶝、小嶝、古浪、烈屿,星置棋列,而浯州、嘉禾为冠”,表明浯洲屿和嘉禾屿面积最大,

与前引明人蔡献臣所载一致。按“官澳巡司图说”记载,“官澳巡司在县东南之浯州,去峰上二十里”,直接表明舆图标注的“金门所”“官澳巡司”“峰上巡司”“盐场司”所在地即为浯洲屿,其他如“浯州场”“太武山”“田浦司”“陈坑司”等标注也可补充论证(

图2)。舆图中邻近小担岛的“旧水寨”则为浯屿,按《泉州府图说》,万历三十年(1602),“该本府程知府筹画海上,惟浯屿寨汛地,起崇武、止料罗,最称险要”,“晋江县图说”亦提及“近蒙程知府请移浯屿水寨于石湖澳,北仰崇武、南瞰料罗”,与前文所论互为补充。

综上考述,明代福建东南海域中的浯洲屿和浯屿实为两个不同的地理实体,无论是岛屿称谓、地理方位,还是海岛规模、生业状况及寨所建置,二者之间都存在明显差异。今人校注明代史籍和编绘明代图集时,应注意类似浯洲屿与浯屿的地名讹误问题。对相关岛屿的考证既能深化学界对我国相关海岛主权的历史认知,也可为社会各界规范使用海岛名称提供学术依据。