“北江南沱”影响下的民国松滋县移治

Relocation of Songzi Administrative Center under the ‘Bei Jiang Nan Tuo’ Shift During the Republic of China

Received date: 2024-06-07

Online published: 2025-07-16

朱晓芳 . “北江南沱”影响下的民国松滋县移治[J]. 历史地理研究, 2025 , 45(2) : 26 -36 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20240206

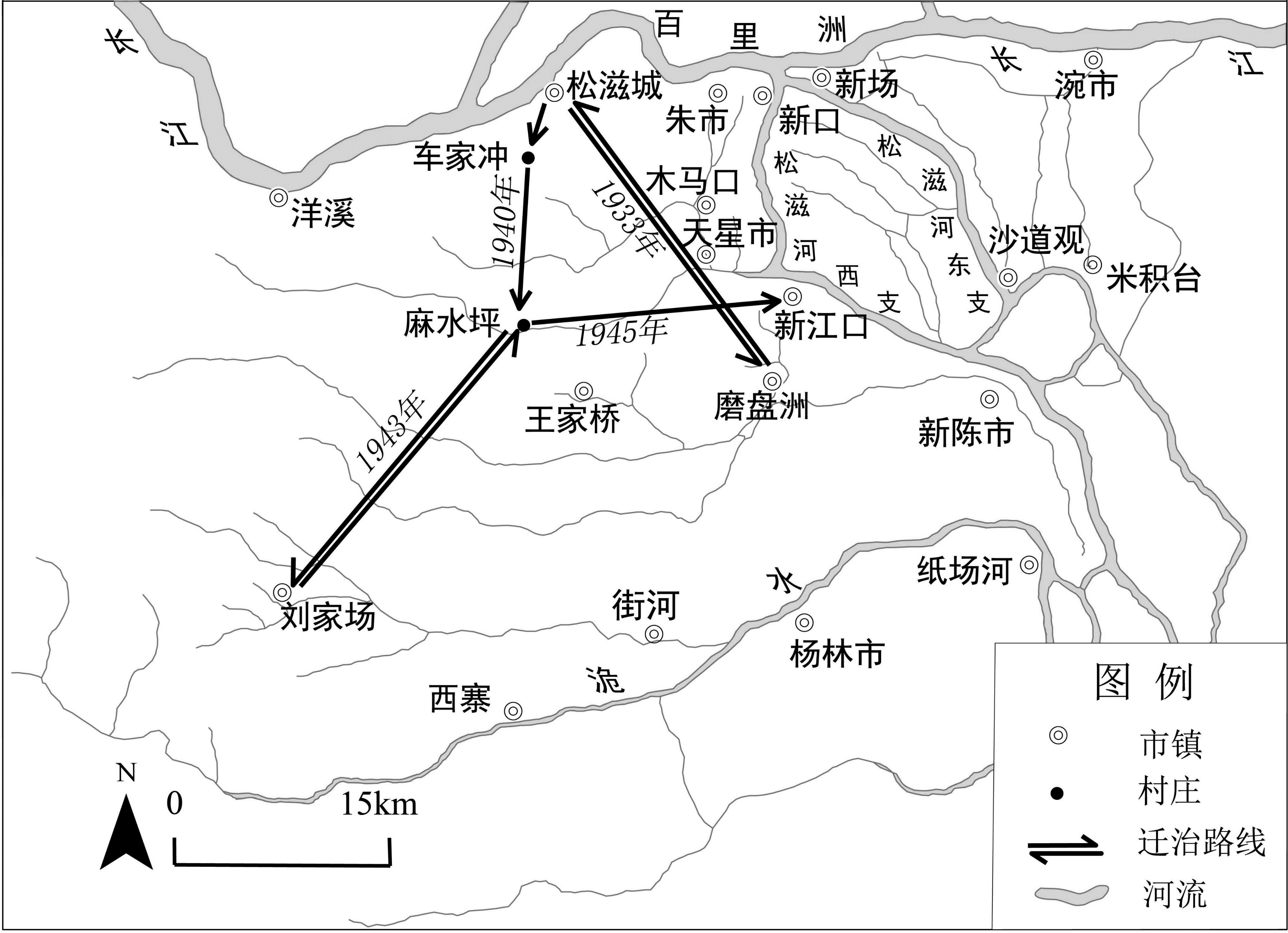

The 1930s-1940s witnessed two relocations of Songzi (松滋) County’s administrative center on the south bank of Yangtze River—a quintessential case of water-environment changes triggering cascading effects. During the late Qing Dynasty, the formation of the ‘Bei Jiang Nan Tuo’ (North Mainstream, South Distributaries, 北江南沱) and Songzi River diminished the original shipping advantages of Songzi Town while establishing new hydrological hubs. This transformation reconfigured regional transportation networks and intra-county transit patterns, thereby shifting market-town distributions and economic centers. Consequently, a ‘north-south division’ emerged in political geography, directly driving the administrative relocations. Unlike disaster- or war-induced moves, these transfers resulted from natural geographical changes through causal chains that ultimately altered political geographical patterns. Both relocations reflect compounded effects of transportation, economic, and political geographical factors stemming from water-environment evolution.

/

| 〈 |

|

〉 |