清代云南卫所归并州县研究:以“通河分疆”为例

|

罗勇,1981年生,四川威远人,博士,大理大学民族文化研究院研究员,主要从事西南边疆史研究。 |

收稿日期: 2023-06-06

网络出版日期: 2025-07-16

基金资助

国家社会科学基金一般项目“明代西南边疆治理体系圈层结构研究”(21BZS117)

2024年度大理大学科研发展基金专项项目“云南‘三交’史地方史料整理与研究”(FZ2025ZX019)

Integration of Military Garrisons into Civil Administration in Yunnan During Qing Dynasty: The ‘Tonghai-Hexi Border Dispute’

Received date: 2023-06-06

Online published: 2025-07-16

罗勇 . 清代云南卫所归并州县研究:以“通河分疆”为例[J]. 历史地理研究, 2025 , 45(2) : 63 -72 . DOI: 10.20166/j.issn.2096-6822.L20230189

A key Kangxi-era reform in Yunnan’s local governance incorporated military garrisons (卫所) into adjacent civil administrations, consolidating dispersed garrison taxes and military household registrations. This process was complicated when the rebel Daxi Army (led by Zhang Xianzhong) and Wu Sangui successively established military and princely estates through land confiscations during the Ming-Qing transition, blurring military-civilian land distinctions and social identities. These actions created institutional loopholes enabling military households—whose tax obligations and registrations spanned multiple jurisdictions—to merge into civilian registries. The ensuing ‘Tonghai-Hexi Border Dispute’ (“通河分疆”) exemplifies these tensions: a county-level conflict over corvée obligations from Seven Longhuo military colonies (龙火七营). This case illuminates Qing efforts to unify household registrations and land taxes during garrison-county integration, fundamentally rooted in disparate corvée burdens that critically shaped military-civil administration reforms.

Key words: Qing Dynasty; Yunnan; Garrison-county integration; Corvée labor

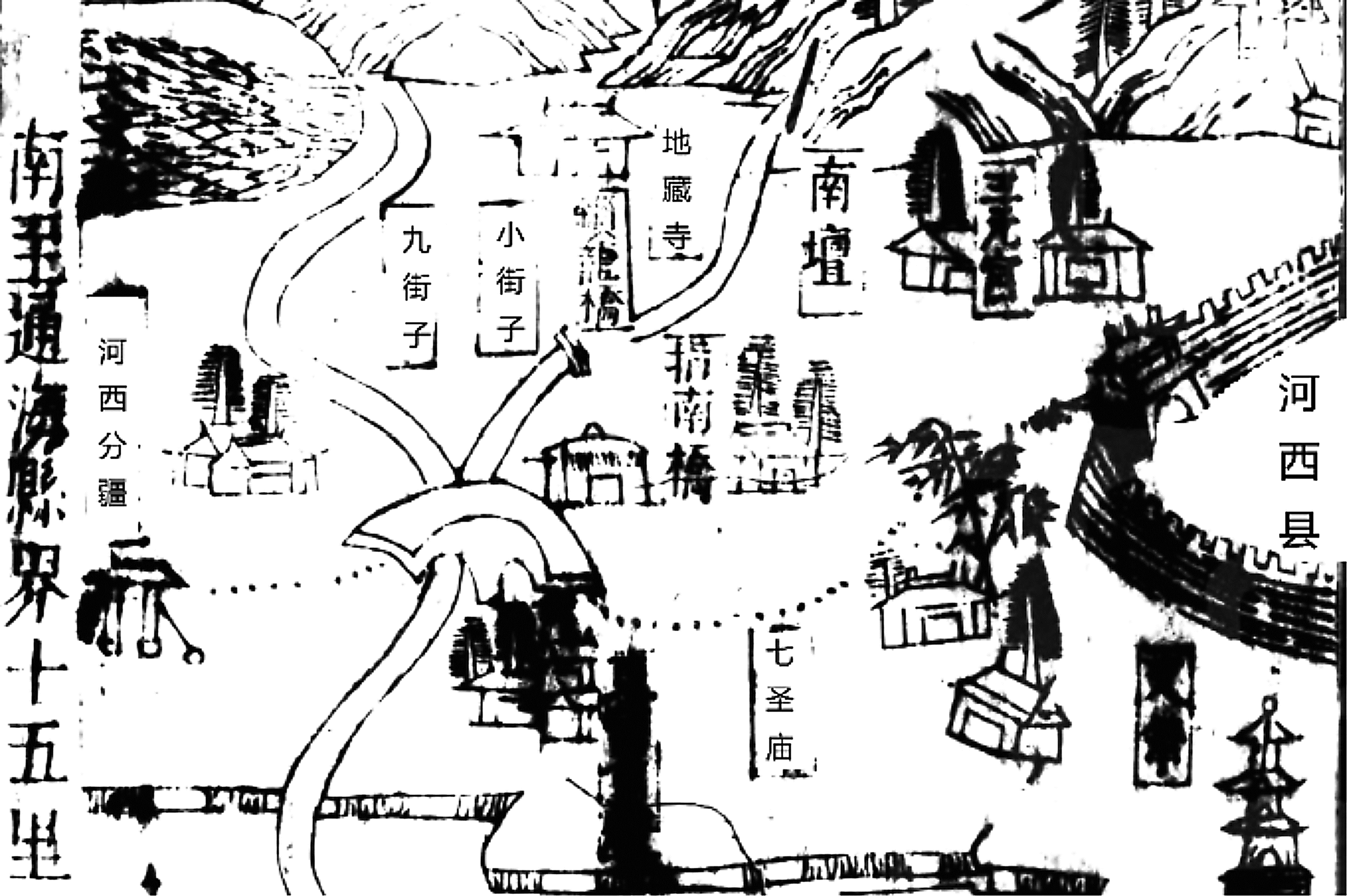

图2 龙火七营分布示意资料来源: 以天地图为底图,依据通海县人民政府编《云南省通海县地名志》;康熙《通海县志》卷七《艺文》,《中国地方志集成·云南府县志辑》第27册;三义社区胡家山冲村天神庙《永远遵守碑记》(光绪时期);民国《通海备征志·疆域志·通海县全图》;九龙街道九龙寺《立永远绝卖山地文约碑》(康熙二十八年);九龙四组陈氏宗祠《勒石为铭》(光绪二十六年);尚谭村尚氏宗祠《尚姓夫马田碑》(年款不详)等资料标注。 |

/

| 〈 |

|

〉 |