残件上有七条拉丁文注文和两条中文注文,出现于“北京”“南京”“奴儿干”“辽东”“高丽”五个地区和国家名称附近。拉丁文注文中有五条亦见于A型图稿的梵蒂冈藏本和罗氏藏本,中文注文之一见于B型图稿。现按“左上—左下—右上—右下”的顺序概括残件的注文情况(

表1)。

| 附近地区和国家名 | 语 言 | 主 题 | 另 见 于 |

| 北京 | 拉 | 长城 | 梵蒂冈藏本总图和北京图(简短版本)、罗氏藏本 |

| 拉 | 顺天 | 梵蒂冈藏本总图和北京图、罗氏藏本 |

| 南京 | 拉 | 淮安 | 梵蒂冈藏本总图和南京图、罗氏藏本 |

| 奴儿干 | 拉 | 女真、奴儿干都司 | |

| 中 | |

| (辽东与奴儿干之间) | 拉 | 制图说明 | |

| 辽东 | 拉 | 辽东 | 梵蒂冈藏本总图和辽东图、罗氏藏本 |

| 高丽 | 拉 | 朝鲜 | 梵蒂冈藏本总图、罗氏藏本 |

| 中 | B型图稿之山东图②② Archivio di Stato di Roma, Ms. 493, 4 bis, folio 97. |

九条注文中,“顺天”“淮安”两条极为简短,仅仅介绍马可·波罗对其的称呼

③③ 顺天: Pekim M. P. V: Cambalu(北京,威尼斯人马可·波罗称之为汗八里)。淮安: Marcus P. Venetus vocat Coijnganzu(威尼斯人马可·波罗称之为淮安州)。

,其他七条则有一定长度。就重出的注文而言,梵蒂冈藏本总图和罗氏藏本文字完全相同,残件则与二者略有出入。

虽然残件属于新出文献,但多数注文已见于卜弥格地图的其他版本,学界对它们已有所研究。对于梵蒂冈藏本全部地图的拉丁文注文,张振辉已根据波兰学者爱德华·卡伊丹斯基(Edward Kajdański)的波兰语译文做了中译。

④④ 卜弥格:《卜弥格文集:中西文化交流与中医西传》,[波兰]爱德华·卡伊丹斯基波兰文翻译,张振辉、张西平中文翻译,华东师范大学出版社2013年版,第197—243页。

但是,卡伊丹斯基未能辨识总图上“辽东”“高丽”两处的文字,对长城相关的注文亦存在误差,这直接影响总图译文的完整度和准确性,北京图和辽东图注文的中译也有明显的错误。

①其后,王永杰也翻译了辽东图上的注文,但仍不够准确。

②② 王永杰:《卜弥格<中国地图册>研究》,第135页。

关于朝鲜的中文注文,林宏指出它来自利玛窦《坤舆万国全图》。

③③ 林宏:《利玛窦地图的另一种本土化——卜弥格中国地图集B型考原》,第149页。

至于残件所独有的注文,措意者自然更少。其中的“制图说明”用上百字解释制图方法和过程,十分重要,目前除法国学者阿克塞尔·勒华(Axel Le Roy)转写了其中两个句子外

④④ Axel Le Roy, The genesis of animal drawings in the Flora Sinensis (1656): Between the Tu hui zong yi, Magni Catay atlas, and Michat Boym’s Wall Map, East Asian Science, Technology, and Medicine, 2024, p.15, n.81.

,尚未见完整翻译。林宏在精细比对诸版本地图绘制细节的基础上,对卜弥格绘制中国地图的文献依据和工作流程做了全面的推论,但未能利用“制图说明”这一直接相关的史料。总体上讲,现有研究成果不能满足对残件注文识读、利用的需要。本节将列出地理类注文(顺天、淮安除外)和“制图说明”的录文和翻译

⑤⑤ 在可以识读的情况下,录文保留原文的大小写、缩写、不规范拼写、标点、下划线、删除符号,省略汉字转写的变音符。

并讨论其中的问题,且会就已残损的图名略作探讨。

(笔迹1)Murus longissimus disterminans et defendens Sinas a Tartaris dictus uam li cim

ciam decem millium Li qui respondent sexcentis Leucis Germanicis: aedificatus fuit ex

mandato imperatoris Ci Hoam Tij regnante Cijn et Cien ab septuaginta millibus hominum

ex occasione cuiusdam somnii et inventis literis in libro cuiusdam Magi dicentibus Regnum Cijn

destructum iri a mancipiis Borealibus. Milites qui ad portentosos Muros excubabant foris

et intra millionem hominum superabant annuumque stipendium ex aerario Regis antequam Tartari

uenissent accipiebant. (笔迹2)Huius muri non meminit M. P. Venetus quod multis annis ante illius advientum

a Tartaris sublatus fuerit iterum

vero ab Hum uu Imperatore qui

illos eiecit instauratus in prae-

【翻译】(笔迹1)一道极长的墙将中国和鞑靼人隔开并保卫中国免受其侵扰。它被称为“万里城墙”(uam li cim ciam),即一万里,等于六百德意志里格,是在秦和Cien

⑥⑥ Cien发音近似“千”(参本图上“迁安”的注音cyèn ngān),意义不明。

统治的时期奉始皇帝之命由七万人建造的,(建造的)原因是一场梦,以及在某个巫师书中发现的文字说秦王国将为北方的奴隶所毁灭。驻守在这些非凡的城墙内外的士兵超过了一百万人;在鞑靼人到来前,他们从国王的府库里领取每年的军饷。(笔迹2)威尼斯人马可·波罗没有提到过这道墙,因为在他到来的很多年前,它就被鞑靼人摧毁了。它又被驱逐了鞑靼人的洪武皇帝重建,存续至今。

残件和另两版本总图上“北京”注文的文字有一定差异(

表2):

| 行 数 | 残件 | 梵蒂冈和罗氏藏本 | 解释 |

| 2 | qui(阳性关系代词) | quae(阴性关系代词) | 残件把中文“里”的拉丁文转写视作阳性词,另两个版本则视作阴性,和“里格”(leuca)的性保持一致 |

| 3 | regnante Cijn et Cien(在秦和Cien统治时期) | regnante Cyn et Cien regia familia(在秦和Cien王朝统治时期) | |

| 3 | septuaginta millibus(七万) | octuaginta millibus(八万) | |

| 4 | inventis literis | inventarum literarum | 语法调整,意义无差别 |

| 4 | cuiusdam Magi | Magi cuiusdam | |

| 5 | destructum iri | destruendum | 语法调整 |

| 5 | ad(到) | ad hosce(到这些) | |

| 5 | portentosos(非凡的) | protensos(很长的) | |

| 5—6 | excubabant foris

et intra | adeo? intra et foris excubabant | 语法调整 |

| 6 | millionem hominum | hominum millionem | |

| 6 | annuumque | annuum | 去掉连词“和”,两个独立句子变为一个复合句 |

| 6 | Regis(国王的) | Imperatoris(皇帝的) | 第3行已称秦始皇为“皇帝”,此处保持一致 |

| 6—7 | Tartari uenissent | venissent Tartari | |

| 7 | accipiebant | accipienses | 语法调整 |

| 7 | Huius muri(单数) | Illorum murorum(复数) | |

| 7 | non meminit M. P. Venetus | M. P. Venetus non meminit | |

| 8 | a Tartaris sublatus fuerit(被鞑靼人摧毁) | a Tartaris dominantibus Sinas fuerint sublati(被统治中国的鞑靼人摧毁) | |

| 10—11 | instauratus in praesentem diem durat | in praesentem usque diem durant restaurati | 措辞调整,意义无差别 |

卜弥格地图对长城的种种描述还散见于他未出版的三份作品: 《关于中国边界上防御野蛮人侵犯的城墙,鞑靼人是在什么情况下侵入中华帝国的》《中华帝国简录》和《中国事物概述》。

①① 卜弥格:《卜弥格文集》,第161—165、169—170、179—180页。

值得注意的是,关于修长城的人数,《关于中国边界上防御野蛮人侵犯的城墙,鞑靼人是在什么情况下侵入中华帝国的》和《中国事物概述》均作七万人

①,和残件一致,八万人的说法仅见于梵蒂冈和罗氏藏本。卡伊丹斯基认为《中国事物概述》原本是《中国地图册》的说明文字

②,但上述差异似乎表明二者并不属于同一系统。

措辞和内容之外,残件“北京”注文还在文字形态上和其他版本有重大差别。第一,梵蒂冈和罗氏藏本注文字迹统一,残件却包含两种笔迹。笔迹1字体更大、更具装饰性,且均为明显的斜体,在图上仅此一处出现;笔迹2字体较小、笔画相对平实,整体倾斜度也较小,与图上其余注文字体相似。第二,另两幅图的注文每一行长度相仿,整体布局规整,残件却有长有短。这是因为残件在绘制时仅给笔迹1的文字留出了空间,笔迹2的文字只能环绕省名“Pekim et KIM-SV seu Catay”(北京和京师,或契丹)书写。显然,笔迹2是后期补充,不在最初的规划中。

Nyu ulh che et Ny ulh Kan regiones semper

Sinis subditae in universum 134 loca habent et

ad orientem extenduntur ubi ab Anian freto Si

fretum est montibus separantur a borea mare habent.

【翻译】女儿直

③③ “女儿直”的地名注记见于梵蒂冈藏本辽东图,残件无此地名。把“女直”写作“女儿直”是罕见的做法,尚不清楚卜弥格有何所本。

和奴儿干: 一直臣属于中国的地区,共有134个地点。它们延伸至东方。在那里,来自北方的山脉把它们和亚泥俺海峡——如果这个海峡存在——隔开;有海。

奴儿干都司皆女直地。元为朝里改。今设一百十四卫、二十所,其分地未详。

两条都体现出和利玛窦世界地图的高度关联性: 一是,中文注文与《坤舆万国全图》“奴儿干”的注文文字基本一致,只是“胡里改”误作“朝里改”;二是,利玛窦图也标出了“亚泥俺峡”,而且在女直、奴儿干以北绘制了数条南北向山脉,将其与海峡西岸上的狗国、亚马是里、诸室韦等地分隔开来。

④④ 亚泥俺海峡(今白令海峡)的概念自16世纪中期就在欧洲流行,参见Stephen Williams, The Strait of Anian: A pathway to the new world//David L. Browman and Stephen William (eds.), New Perspectives on the Origins of Americanist Archaeology, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2002, pp.10-25。但之前并无资料清晰地呈现它与女真地区/奴儿干都司的关系。因此,此段注文应视为源自利玛窦图,而非时人的通识。

Terrae Leyautorum meminit S. Ant-

ninus Archiepiscopus Florentinus

3 p. hist. t. 19 refert illam esse orien-

talem respectu Tartariae.

【翻译】佛罗伦萨大主教圣安东尼诺的史书第3卷第19节提到过辽东人的土地,称它在鞑靼的东方。

梵蒂冈藏本总图与罗氏藏本和残件内容一致,但梵蒂冈藏本辽东图在此句之前加了“Leao tum Regio ad xantum pertinens”(辽东,隶属于山东的地区)。王永杰指出,卜弥格此处引用的是圣安东尼诺(1389—1459)的《编年史》(

Chronicorum Opus),而后者自陈其信息源于柏朗嘉宾(Giovanni da Pian del Carpine,约1185—1252)。

①① 王永杰:《卜弥格<中国地图册>研究》,第135页。

圣安东尼诺对此的记载是:“东方的各地区中有一片被称为蒙古或鞑靼的土地,位于人们认为东方与北方交汇的地区。在它的东方有‘辽东人’(Leytaorum)和肃良合人的土地。”

②② Divi Antonini Archiepicopi Florentini, et Doctoris S. Theologiae Praestantissimi Chronicorum, Vol.3, Lyon: Ex officina Iuntarum, et Pauli Guittii, 1586, p.155.

这两句改写自柏朗嘉宾《蒙古行纪》第一章。

③③ C. Raymond Beazley(ed.), The Texts and Versions of John de Plano Carpini and William Rubruquis as Printed for the First Time by Hakluyt in 1598 Together with Some Shorter Pieces, London: Printed for the Hakluyt Society, 1903, p.44.

此处存在两个问题。第一,卜弥格写的是“Leyautorum”,和圣安东尼诺的拼写不同;第二,柏朗嘉宾原文说的是“契丹人和肃良合人”。王永杰已经注意到这两点,却未做讨论。实际上,圣安东尼诺的“Leytaorum”就是柏朗嘉宾的“契丹人”(Kytaiorum)之形讹,与“辽东人”无关。卜弥格再次转引错误,造成欧洲人似于15世纪前期就已明确知晓中国“辽东”的假象。

meminit regnum Cauli fuisse acce-

ptum bello a Tartaris. M. P. Venetus.

【翻译】威尼斯人马可·波罗第1卷第62章提到高丽王国曾被鞑靼人以武力征服。

④④ 常见的现代校订本中,此事见于第79或80章(不同版本分章有差异)。中译见沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行纪》,商务印书馆2012年版,第171页。

该国现被称为朝鲜。

梵蒂冈藏本和罗氏藏本此处注文作: CAVLI seu Coreae Regnum Hoc M. P. Venetus scribit Lib 1. c. 62 bello acceptum fuisse a Tartaris. Non est insula sed continens(高丽或朝鲜王国。威尼斯人马可·波罗在其书第1卷第62章写道它曾被鞑靼人以武力征服。它不是岛屿而是大陆)。和“北京”注文的情况相仿,残件此处注文的版式明显不如另两藏本规整。CA[O/V]LI(高丽)和下方的“古百济”“江原道”间距过近,留给注文的空间不足,最后两个词被迫各占一行。为了补救,作者还用线圈出注文的范围。梵蒂冈和罗氏藏本拉开上述地名的距离,避免了此类问题。

朝鲜乃箕子封国,汉唐皆中国郡邑,今为朝贡属国之首。古有三韩、濊貊、渤海、悉直、驾洛、扶余、新罗、百济、耽罗等国,今皆并。

和“奴儿干”的中文注文一样,这条也和利玛窦世界地图朝鲜半岛右侧的注文基本相同,与《坤舆万国全图》及B型图之山东图的差异仅在于末尾“并”后脱漏“入”字。

①① 同样的脱字亦见于《两仪玄览图》。鉴于《两仪玄览图》流传不广且B型图无此问题,这里应该只是漏写。

Leaotum regio ad Xantum provinciam pertinens, muros ea ratione

aedificatos extendit; illos Sinicus liber Sinarum Imperii itinerariae Choro-

graphiae dictus Ta min quen chi ta cyuen in tabula Leaotum separa-

ta inter aliarum provinciarum descriptiones depictos refert fuit liber

hic impressus et recognitus a magistratibus et Sinicis mathematicis

ex ordine Imperatoris Vam lie anno pim u. hoc nostro fere saeculo

omnium aliorum descriptiorum accuratissimus. et posterior ex hoc libro

nos et ex aliis sex Sinis autoribus secundum quae illos concordare

vidimus adhibitis observationibus aliquorum locorum PP Societatis

Iesu; loca Sinica situavimus. Unde diligentia nostra aliis praeferri

veretur utpote qui non unius minus recepti autoris loca Sinica vul-

gavimus sed sex annorum fere labore ac studio accurate et autores

Sinas inter se discrepantes in itinerariis distantiis contulimus

et examinavimus ex aliorum observatione atque relatione perito-

rum illorum locorum hanc sicut vides concinnavimus mappam.

atque etiam Sinicis characteribus et Europaeis locorum vocabula dedimus.

ut non solum Europaei sed ipsi Sinenses an bene situave-

rimus illorum civitates et alia loca iudices esse possent et

nostro labore perfrui aut imperfecta corrigere.

【翻译】辽东,隶属于山东省的地区,它把以那种方式建造的墙延伸出去

②;一部名为《大明官制大全》的中华帝国路程舆地志书将它们展示在一张与其他省份地图分开的辽东地图上。这部书由官员和中国的数学家按照万历皇帝的命令在丙午(pim u)年刊行和审阅,几乎是我们这个时代其他所有地图中最准确的。之后,基于这部书和其他六位中国作者,根据我们所见他们之间的一致之处,利用耶稣会神父对一些地方的观察,我们确定了中国各地的位置。因此,我们的精细值得被视为优于他人,因为我们没有刊布一位不太被认可的作者

③③ 此处系泛指,强调自己没有随便用一个不够权威的材料来制图。

的中国地点,而是通过将近六年的细致工作和研究,既比较了中国作者在道路里程方面的分歧,又考察了其他了解那些地方的人的观察和报告。我们制作了这幅您

④④ 泛指所有读者而非针对某个人,正如梵蒂冈藏本总图和罗氏藏本上有《致读者》。

现在看到的地图,并以中国和欧洲文字给出地名。这样,欧洲人和中国人都能判断我们是否很好地标定了他们的城市和其他地点的位置,并享受我们的劳动成果,或修正不完善之处。

这条注文是残件上最长的,有助于更全面地认识卜弥格地图的背景。卜弥格在文中明确说明了其核心资料来源。王永杰和林宏虽未考察此段自述,但已经充分论证万历十四年(丙戌,1586)版《大明一统文武诸司衙门官制》是梵蒂冈藏本和残件的主要依据之一。

①① 王永杰:《卜弥格<中国地图册>研究》,第118—126页。

林宏推测,该书由罗明坚带到罗马,用于绘制中国地图集;卜弥格于1653年抵达罗马后看到这部《官制》,认为其质量优于之前用于绘制B型图稿的文献,故以它为依据绘制了诸版本的A型地图。勒华最先注意到“制图说明”的表述,却误将卜弥格所说的书籍当作另一名为《大明诸司衙门官制大全》的书。

②② Axel Le Roy, The genesis of animal drawings in the Flora Sinensis (1656), p.15。林宏已指出其错误。

明代有多种书名带有“大明官制”字样的职官地理书籍,包括: 佚名《大明一统文武诸司衙门官制》十六卷(嘉靖二十年焦琏等刻本)

③③ 国家图书馆编:《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第412册,国家图书馆出版社2013年版。

,陶承庆校正、叶时用增补《重刻增补京板大明官制大全》(《大明一统文武诸司衙门官制》)五卷(有万历十四年和四十一年宝善堂刻本)

④④ “十四年版”参见:《四库全书目丛书》史部第260册,齐鲁书社1996年版;“四十一年版”参见:《续修四库全书》史部第748册,上海古籍出版社2002年版。

,佚名《大明诸司衙门官制大全》两册(日本内阁文库藏本,时间不详)

⑤⑤ 日本内阁文库同样藏有万历十四年版《大明一统文武诸司衙门官制》,两者不同。

,佚名《新镌京本校正华夷总览大明官制》七卷(台北“故宫博物院”藏万历间乔山书舍刻本),佚名《新锲华夷一统大明官制》(哈佛大学图书馆藏进贤堂詹林所刻本,时间不详)

⑥⑥ 关于此类书籍的讨论见Mario Cams, The Confusions of space: Reading Ming China’s comprehensive geographies, Monumenta Serica, 2021, Volume 69, pp.529-533.

等。但未见注文提及的万历丙午(三十四年,1606)本。若卜弥格确系采用罗明坚带到欧洲的版本,他或错将“戌”认做“戊”,又因“戊”“午”音同误作“丙午”。

林宏指出,除了《官制》,卜弥格A型地图的绘制仍受B型地图参考资料影响,即一幅已佚的中文总图,该图又融合了“人迹图”(与梁辀、季明台、曹君义、王君甫等人所刊地图同源)和利玛窦世界地图的知识。“制图说明”承认参考了《官制》以外的“其他六位中国作者”的文献,还有部分耶稣会士的实地观察。因此,尽管卜弥格两种类型的地图确实带有人迹图和利玛窦世界地图的痕迹,但把这些影响的来源都归结为一幅“已佚总图”或许过于简单。卜弥格完全可能直接参考过多幅“人迹图”,如“奴儿干”的拉丁文注文明显体现了利玛窦世界地图对北亚地理的描绘,此即卜弥格接触过原图而非仅依赖已佚中国总图的证据。

⑦⑦ 万历十四年和“四十一年版”《官制》“女直”条把“胡里改”错写为“胡故里”(《四库全书存目丛书》第260册,第12页;《续修四库全书》史部第748册,第434页),卜弥格显然未受其影响。

注文表示卜弥格在制图工作上耗时将近六年,如此长的时间足以支持他调查、比对多种资料。当然,“制图说明”提供的信息尚不足以推翻现代学者基于图像细节得出的结论,尤其考虑到其中存在不实表述——卜弥格把《官制》说成广受学者认可的官方文献

⑧⑧ 《大明官制》系明太祖敕撰(参见李晋华编著:《明代敕撰书考》,燕京大学图书馆引得编纂处,1932年,第17页),增补之书则皆为私修,与万历皇帝无关。

,且说其中的地图是“最精确的”,显然是为凸显其资料权威性,进而提升其地图价值。这不禁令人怀疑其对自身制图劳作的描述是否可信。

还有一点,尽管这条注文仅见于残件,却和梵蒂冈藏本、罗氏藏本的其他注文密切关联。“制图说明”最引人注目的就是其混杂性: 主体是关于地图绘制过程的,开头却是对辽东的介绍。在梵蒂冈藏本中关于辽东隶属于山东的一句出现在了辽东图的注释中(见上文);部分对工作方法的描述则见于总图的《致读者》(Ad Lectorem),相关内容为:

Sinarum imperii Centum sexaginta regiones cum permaxi-

mis illarum urbibus Fu dictis in hac solum distriximus

mappa, alias maiores Cheu, et minores Hien civitates

in maiori ob illarum maximum numerum reservavi-

mus describendas. Metropolium quindecim regnorum, la-

titudenem et longitudinem quas instrumenta et ecclypses

observatae a PP. Soc. Jesu dederunt exhibuimus sed re-

liquorum locorum ex distantia itineraria et situ Rhom-

borum acus magneticae sicut solent plerique geographi

reposuimus. Quibus nomini Jesus adscripta vi-

deris residentias PP. Soc. Jesu intellige, ex quibus eccle-

sias plurimas atque Christianos Sinenses visitant. Characteri-

bus autem Sinicis et Europaeis loca descripsimus ut qui pe-

ritus linguae nostrum laborem spectaverit nos vera voca-

bula dedisse iudicare posset... (之后是对中文发音和图例的解释)

【翻译】在这张地图上我们只画出了中华帝国的160个区域及其最大城市“府”,其他较大的城市“州”和较小的“县”,因为其数量众多,大部分留到之后画出。我们展示出十五个王国首府的经纬度,它们得自仪器和耶稣会神父们观测到的月食,但剩下的地点是我们基于道路里程和磁针的指向确定的,就像大部分地理学家常做的那样。当您看到耶稣之名的标记时,应理解为耶稣会神父们的住院,他们从那里出发去巡访众多教堂和中国基督徒。我们还以中国和欧洲文字标注地点。这样,掌握语言的人在审视我们的工作时就能判断我们给出了真实的名称。

①① 卡伊丹斯基、张振辉翻译了《致读者》,但此处引文部分没有完全译出且有错误。其中一句的转写和翻译见Eszter Mária Csillag, Cultural Transfer from China to Europe: The Scientific Illustrations of Michael Boym (1612-1659), PhD dissertation, The University of Hong Kong, 2024, p.107.

罗氏藏本《致读者》的语句顺序和措辞与梵蒂冈藏本略有不同,但内容基本一致(现有照片清晰度较低,无法仔细对比)。两图的《致读者》对制图过程的描述更为简略,但从“道路里程”(distantia itineraria)、耶稣会士的“观察”(observatae)等词语以及地图使用中欧双语的说明来看,这些描述和残件“制图说明”应存在传承关系。林宏根据注文以外的证据,提出残件是A型地图各版本的祖本。就注文而言,残件的质量都明显低于其他版本: 内容混乱(“制图说明”)、布局不当(长城、高丽)、遣词造句缺乏雕琢(长城)、字体不统一,正如林宏所说,有着鲜明的“草创痕迹”。残件在A型地图中时代最早,当无疑议。因此,“制图说明”的消失和重新组合体现出卜弥格在后续制图中对错误的修正。同时,也可以看出不同版本在信息取舍和“营销策略”上的差异。卜弥格在其他版本上不再强调中文文献的考据或文献的权威,而是突出自己的地图得自实测,且运用了西方学界熟悉的工具和方法。从“制图说明”里通过考订文献来制图,到《致读者》里依靠“科学的”地理学技术,这种转变或许与卜弥格地图出版受阻、迫切想获得欧洲读者认可有关。二者的巨大差异使后者可信度存疑。

①① 林宏表示A型地图确实可能利用了实测数据,但不能确定利用的范围。关于17世纪前期耶稣会士对中国省会经纬度的测算,参见林宏:《卫匡国<中国新图志>经纬度数据的来源》,《中国历史地理论丛》2022年第1辑。

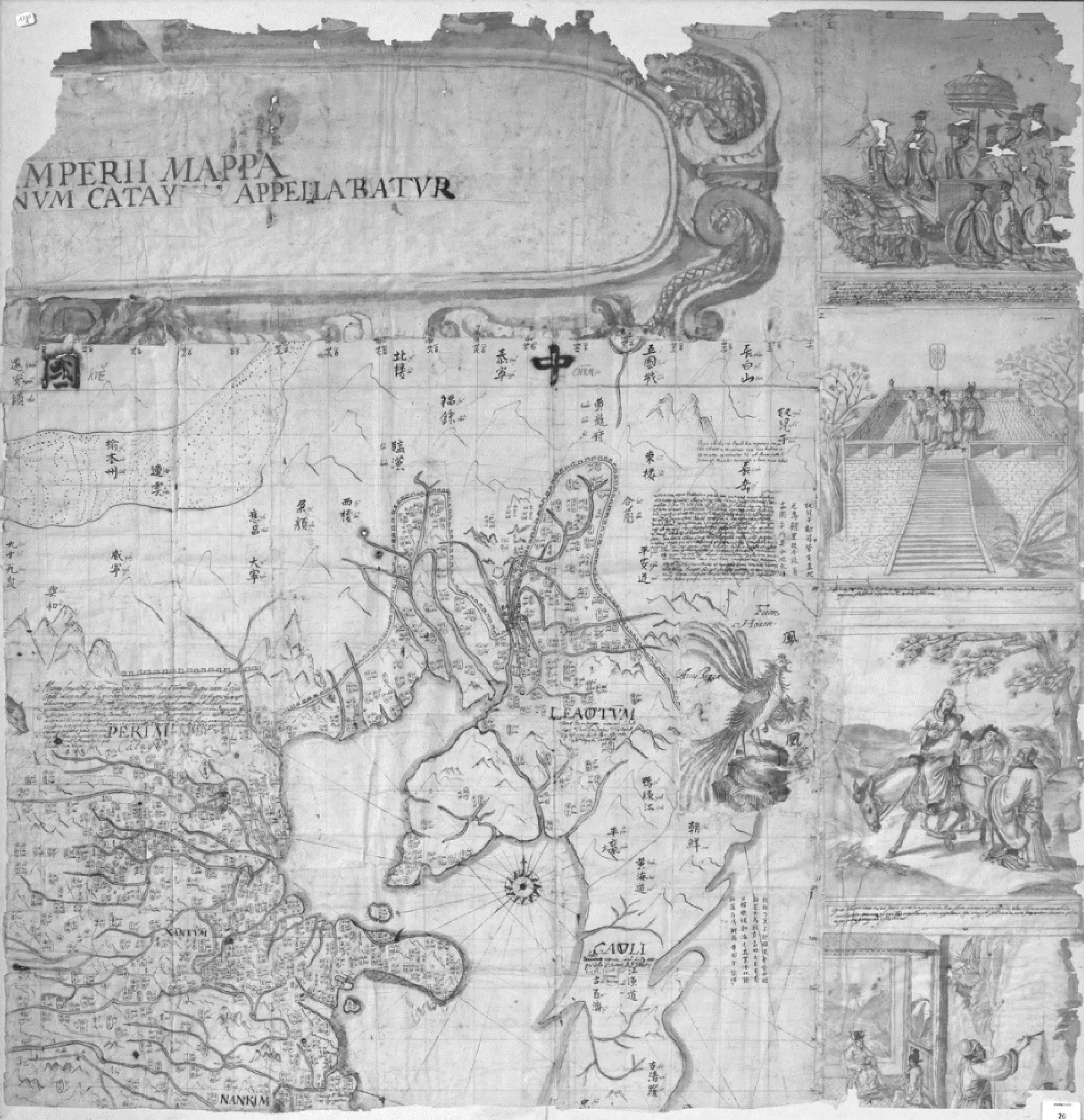

残件图名较长,因地图不完整而残损,且可见修改痕迹。它写在另一张纸上,被贴在地图的上方,字母均为大写罗马体,且带有题名框(cartouche)。现存部分为:

前人研究只复原了一个词,将上一行复原为[

Sinarum I]

mperii Mappa。

②残件现存部分的长宽大约是其原本的二分之一,可知图名两行都大致有一半残损。根据所知的其他卜弥格中国地图的拉丁文名称——梵蒂冈藏本《曾经是丝国而现在是中华君主国的大契丹的十五个王国的十八幅地图》(

Magni Catay Quod olim Serica,

et modo Sinarum est Monarchia,

Quindecim Regnorum,

Octodecim geographicae Tabulae)、巴黎海军水文局图书馆藏本《中华帝国地图》(

Mappa Imperii Sinarum)和出版商克拉莫瓦希(Sebastien Cramoisy, 1584—1669)在卜弥格《中国王室皈依略记》书后提到的《曾经被称作丝国和大契丹的中华帝国地图,带有关于中华诸王国事物的总结说明,以中国和欧洲文字印刷》(

Mappa Imperii Sinarum,

quod olim vocabatur Serica,

et magnum Catay cum summaria delucidatione earum rerum quae spectant ad Regna Sinarum,

sinicis ac Europaeis characteribus impressa)

③③ Sebastien Cramoisy, Advertissement au Lecteur//Michał Piotr Boym, Briefve relation de la notable conversion des personnes royales, & de l’estat de la religion chrestienne en la Chine, Paris: Sebastien Cramoisy & Gabriel Cramoisy, 1654, p.73.

,可以推知残件题名的原文最有可能是《曾经被称为丝国和大契丹的中华帝国地图》([

Sinarum I]

mperii Mappa / [

Quod olim Serica et Mag]

num Catay Appellabatur)。

林宏注意到图名经过修订,但没有描述具体情况。现存图名的改动痕迹有两处: CATAY后有字母被空白的纸遮去;APPELLABATVR的字母B原本是T,后面约五六个字母的位置被写有ATVR的纸覆盖。根据残留墨迹推断,CATAY后面的字母很可能是词尾VM(带词尾的写法更加拉丁化,卫匡国《中国新地图集》用的就是这种写法

④④ Martino Martini, Novus Atlas Sinensis, Amsterdam: Joan Blaeu, 1655, passim.

),而APPELLABATVR(未完成时)原作APPELLATVM EST(完成时)。修改之后,残件图名的表述与《中国王室皈依略记》书后记录的名称高度相似: 都以“中华帝国”开头,都包含主格形式且名词无词尾的“大契丹”,都使用未完成时态的“被称作”(vocabatur, appellabatur)。克拉莫瓦希所说的卜弥格正在制作、准备出版的地图应该就是指残件原图。

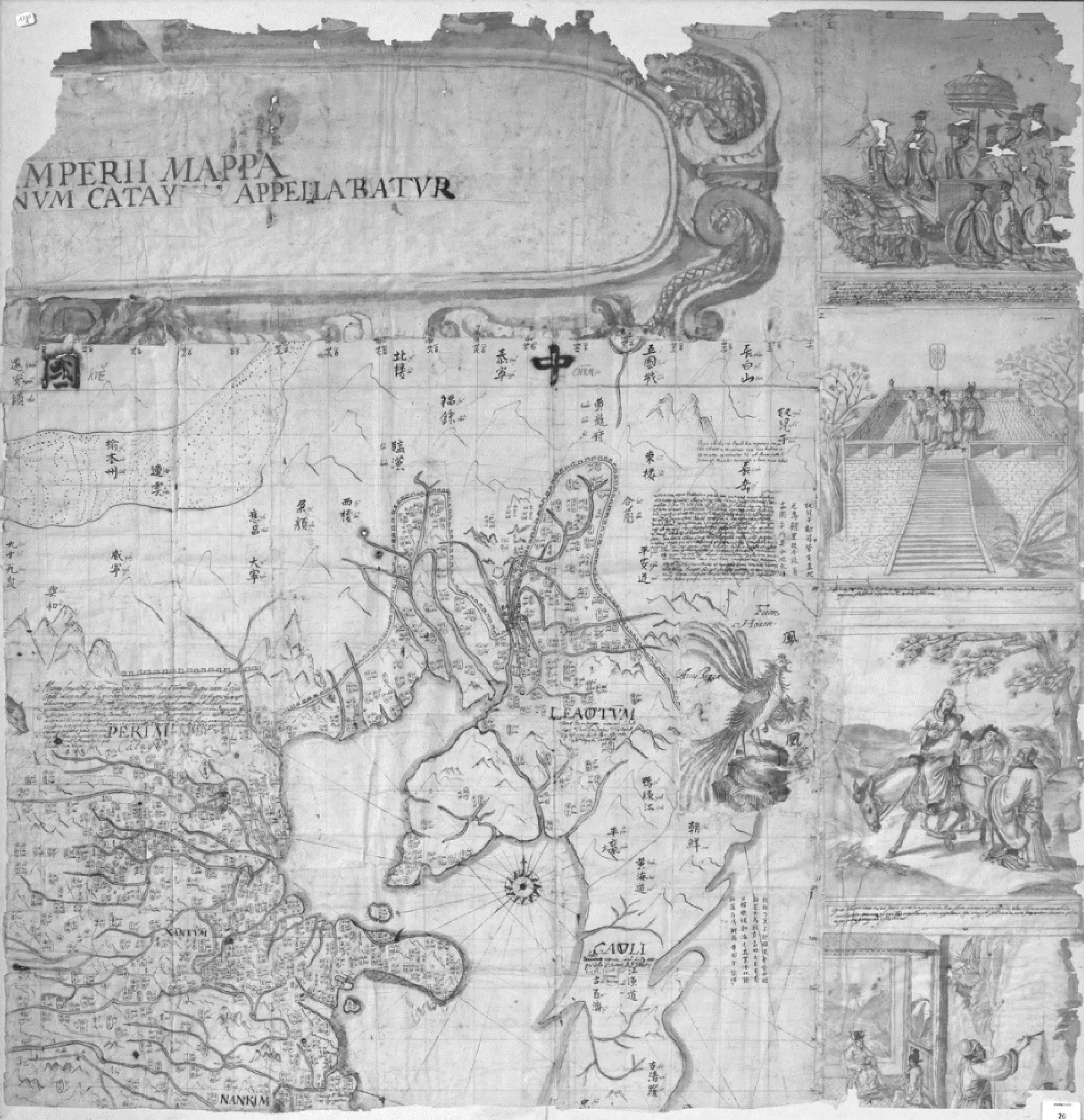

非典型中国风格。该图的母本尚未找到,具体寓意尚待考订。右侧图画的是一面峭壁,一位儒生拿着毛笔正在上面题字,右边应该站有一位端着砚台的童子,但因破损而仅剩额头和砚台局部。这幅图很可能源自《图绘宗彝》卷一之“题壁”图(图5)①,因为无论是儒生服饰还是峭壁上的植被,两者相似度极高,差异仍然在于人物眼睛的刻画。中国的文人墨客有“题壁”的传统,苏轼《题西林壁》就是一个著名的例子。《图绘宗彝》中的“题壁”图旨意未明,卜弥格的这幅图底部破损,其说明文字已佚,其意图难以确考。结合前三幅图像推测,此幅图或延续了崇祯朝主题,而与原本意涵无关。

非典型中国风格。该图的母本尚未找到,具体寓意尚待考订。右侧图画的是一面峭壁,一位儒生拿着毛笔正在上面题字,右边应该站有一位端着砚台的童子,但因破损而仅剩额头和砚台局部。这幅图很可能源自《图绘宗彝》卷一之“题壁”图(图5)①,因为无论是儒生服饰还是峭壁上的植被,两者相似度极高,差异仍然在于人物眼睛的刻画。中国的文人墨客有“题壁”的传统,苏轼《题西林壁》就是一个著名的例子。《图绘宗彝》中的“题壁”图旨意未明,卜弥格的这幅图底部破损,其说明文字已佚,其意图难以确考。结合前三幅图像推测,此幅图或延续了崇祯朝主题,而与原本意涵无关。